本文

小木小学校(石川・能登町)「海洋研究発表」を視聴 の巻

令和4年度能登町教育委員会指定・海洋教育推進事業

海洋教育研究発表会[オンライン開催]

Zoomによる配信授業・発信を傾聴しました。

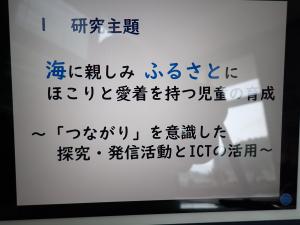

研究主題

海に親しみふるさとにほこりと愛着を持つ児童の育成

~ つながりを意識した探求・発信活動とICTの活用 ~

令和4年9月28日水曜日 13時30分~16時15分

13時30分~ 4年生

「伝えよう 小木の ま~んでまい!イカ料理 」/総合的な学習の時間

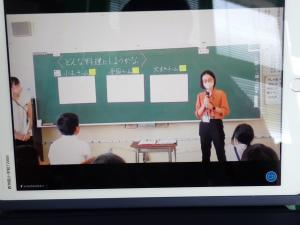

どんな料理にしようかな…

14時30分~ 5年生

「水中植物の受粉(理科「花から実へ」との関連)」/里海科

15時30分~

本校(小木小学校)の海洋教育について

13時30分~ 4年生

「伝えよう 小木の ま~んでまい!イカ料理 」/総合的な学習の時間

ピラミッドチャートを活用しながら、伝えたい料理を考えるため小木チーム、全国チーム、大すきチームに別れ、チーム毎での意見交換や話し合い活動、それぞれのチームで出された内容を共有することができるように、全体の場に提示したりしながらICT機器を活用し、個で、グループで、全体で考える場面を設定しながら学習が進んでいます。先生の発言(指示)も少なく、児童がたくさん思考、探求し発信できる機会がたくさん確保された学習が展開されています。

ピラミッドチャートの頂点にカードが複数枚ある場合は、再度底辺から見直し再考する操作も確保されています。個で考える場合はICTを活用し、グループで話し合う場合はホワイトボード(アナログ)を活用し協働で思考しやすい学習環境を、また他者(ゲストティーチャー)から情報を得て、自分達の判断材料にすることが可能なように学習環境を工夫しながら授業が進められていました。

学ぶべき所が多い授業だったと感じています。本日はありがとうございました。

[追伸]

「京都にイカフライの材料がありますか?」イカフライ料理(イカリング)はレモン汁(人によってはやゆず汁)を絞って食べたり生姜汁で食べたりします。屋台の味ではないですが、炭火で姿焼きにして甘めのタレを塗って食べるのも美味しいですよね。

アニサキスが気になりますが、お刺身でいただくのが最高ですね。イカの種類によってコリコリ感やねっとり感を楽しむことができますね。たるいか(そでいか)は短冊に切り、冷凍し寝かしてから食べるとよりねっとり(モチモチ)感が増しますね。スルメイカ(ムギイカ)の肝をあえて食べるのも○の肴になりますね。

白いかと赤いかの違い?地方や地域によって違いがあり混乱しますね。京都で良く食されているのはアオリイカ、コウイカ、ヤリイカ、アカイカ(ムラサキイカ・タルイカ)、ケンサキイカ(白イカ)(順不同)などです…。

紹介される料理を楽しみにしています。

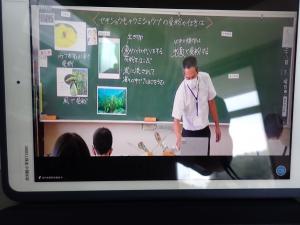

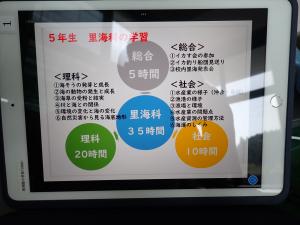

5年生 「水中植物の受粉(理科「花から実へ」との関連)」/里海科

少し前の日、京都工芸繊維大学の先生による知的好奇心をくすぐる体験授業で「花と虫」というテーマで出前授業をお世話になりました。陸の花の花びらの数や受粉の仕方、いつの時代から生息するのかなどを教えてもらいました。ミツバチやチョウチョによる虫の力を借りた受粉の仕方やその虫が好む色があったり、同じ種類の花間で受粉をしたりすることや、風の力を借りたり、鳥や獣の糞に混じって、自ら弾いて飛び散ったりする方法を、種族保存のためにしていることなどを教えてもらいました。今回の5年生の単元は海の中、海水の満ち引きを利用して水面で受粉していることを学ぶ授業で興味深いものでした。

15時30分~

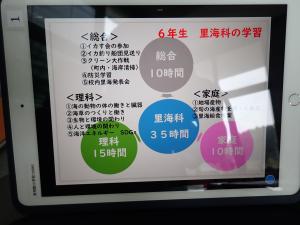

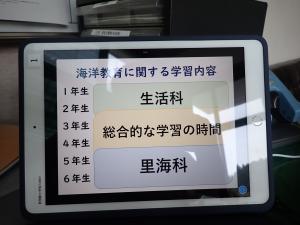

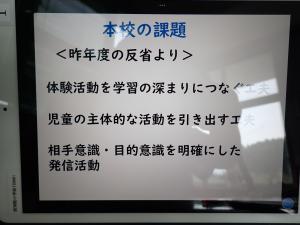

本校(小木小学校)の海洋教育について

ICTの活用で発信先や発信方法が広がったということで、発信先に西別院小学校を加えていただいていることに感謝です。本校児童らにとって刺激となり、生活環境こそ異なりますが、様々な気付きや学びをいただいています。

まとめ表現が受け身になりがちな点を改善し、伝えたいという気持ちに切り替えさせ、取り組まれているようですね。

昨年の取組を検証され、更にステップアップできるよう、協働性や同僚性の下に取り組まれている様子が伺えます。

本日は貴重な体験をありがとうございました。ご苦労様でした。

本校の起業家的体験活動はこれから本格的に始まります。今後もフランクな交流も含め、引き続き宜しくお願いします。

金沢大学 加藤先生 一口メモより

1 概念化していくことの大切さ

2 実感(体験)からの再構成を図る