本文

令和6年度研修

研修講座のお知らせ

- 令和6年度2・3月講座 [PDFファイル/393KB]

- 令和6年度1月講座 [PDFファイル/325KB]

- 令和6年度11月講座 [PDFファイル/387KB]

- 令和6年度10月講座 [PDFファイル/369KB]

- 令和6年度7・8・9月講座 [PDFファイル/406KB]

- 令和6年度6月講座 [PDFファイル/465KB]

- 令和6年度5月講座 [PDFファイル/322KB]

- 令和6年度4月講座 [PDFファイル/287KB]

研修講座の様子

「先輩教員から学ぶ」講座<3月3日実施>

これまでの豊富な実践の中から、時代の流れとともに社会の変化の中で、ステージごとに大切にされていたことなど、熱い思いのこもった貴重なお話をさまざまな分野に渡ってしていただきました。参加の教職員がそれぞれの立場で今後の実践に生かせる学びの機会となりました。

亀岡の生徒指導講座<2月27日実施>

スクールロイヤーの活用について、目的や事業のねらい、そして注意事項を中心に担当指導主事から説明がありました。その後、実際に関わっていただいています本講座の講師である弁護士様にスクールロイヤーの具体的な役割などについて説明いただき、その後は、具体的な事例をもとに参加者がグループ協議を行い、講師の先生から法的な根拠も交えてさらに深めていただきました。

スキルアップ講座5<2月18日実施>

5回シリーズの最終回。これまでの講座での学びとともに、日頃の実践からの振り返りなどをもとに、これからの展望について参加者から発表をしました。その後、参加者同士のグループ協議の中でお互いの考えを聞き、自身の考えを発しながらさらに深め合いました。最後は、講座に関わっていただいた講師の先生方から、講座の振り返りや今後も学び続ける教師であることを期待しながらお話をいただきました。

亀岡の学力向上講座Ⅲ(第3回学力担当者会議)

<2月17日実施>

各校の学力担当者を対象に「亀岡の学力向上講座Ⅲ」を開催しました。最初に広島経済大学准教授 前馬 優策先生から「令和6年度全国学力・学習状況調査結果から見える亀岡市の特徴と課題」と題して、ご講義いただきました。

続いて、7つのグループに分かれ、授業づくりや成果が見られた取組などについて活発に交流・協議を行いました。

最後に、京都教育大学大学院教授の 佐古 清先生から、「チームビルディングと研修で育む子どもたちの学力と主体性」と題して、授業改善の工夫や教職員が学び合う風土としくみづくりなど、様々な視点から学力向上についてアドバイスをいただきました。

小学校国語4年授業づくり講座<2月14日実施>

京都府総合教育センターと亀岡市教育委員会の連携による研修講座「小学校国語4年授業づくり講座」を開催しました。この国語授業づくり講座も3年目を迎え、5年生、6年生に続き、今年は4年生の国語の授業づくりについての研修を行いました。

今回は、詳徳小学校 木村 真人教諭から公開授業研究を通した授業改善についての実践発表の後、京都府総合教育センターの芦田 有一主任研究主事兼指導主事から「小学校国語指導で大切なこと」と題してご講義いただきました。

その後、実践発表、講義の内容を参考に、授業に取り入れたいことや日頃の授業における課題などについてグループ協議を行いました。

幼児教育講座Ⅱ<2月10日実施・オンライン>

「幼児教育から学びの架け橋つなげよう」と題して、鳴門教育大学大学院の佐々木晃教授からご講義をいただきました。画面越しでありながらも冒頭のアイスブレークから楽しく学びに向かうことができました。幼児教育が大切にしているところや、幼児教育から学校教育への接続に関わる重要なポイントを確かな根拠をもとに、具体例とともにご講義いただきました。

小学校算数6年授業づくり講座<2月7日実施>

亀岡市の学力向上の取組として、京都府総合教育センターと亀岡市教育委員会の連携による研修講座「小学校算数6年授業づくり講座」を開催しました。この算数授業づくり講座は3年目を迎え、4年生、5年生に続き、今年は6年生の算数の授業づくりについての研修を行いました。

今回は、大井小学校 大泉 ゆい教諭から公開授業研究を通した授業改善についての実践発表の後、京都府総合教育センターの植田 博樹研究主事兼指導主事から「小学校算数指導で大切なこと」と題して、ご講義いただきました。

その後、実践発表、講義の内容を参考に、授業に取り入れたいことや日頃の授業における課題などについてグループ協議を行いました。

創造的な授業づくり講座4<1月28日実施>

8年生の数学の授業を参観しました。単元名を探究学習「走れメロスを数学で読み解こう!」として、「メロスが走った速度を一次関数のグラフで表そう」発表会前日リハーサルに取り組みました。これまでの学びをグループでまとめ、アウトプットの場面を工夫していました。参加者は、少人数でのグループで、授業を振り返り熱心に意見交流を行いました。後半は、放送大学の小林祐紀准教授から「創造的な授業づくりと情報活用能力の育成」と題してご講義をいただきました。学び手の多様な現代の状況をもとに、確かな根拠の下で授業を考える際のポイントを示していただきました。

亀岡のICT教育推進講座Ⅲ<1月16日実施>

講師としてお世話になりました桃山学院教育大学の木村明憲准教授のお話では、先生ご自身の現場での一人一台端末との出会いなどの豊富な実践から熱い思いを伝えながらスタートし、「自己調整学習」、「自由進度学習」等、現行の学習指導要領が大切にしているところを改めて確認できる機会となりました。参加者それぞれの立場で注目する部分を整理し、意見交流を繰り返しながら今後の実践に活用できるよう学びを深めていきました。後半は、年度更新についての説明を確認しました。

人権教育(同和教育)講座Ⅲ

<1月14日実施>

シリーズの最終回としての実施で、今回はアウトプットの場として講座が進みました。今年度の人権教育にどのように向き合ったかを交流しながら振り返り、その後、人権教育と道徳教育の関連について交流しました。後半は、学習計画を立てることにグループでおよそ30分取り組みました。参加者は、見どころや工夫点などポイントを押さえながら楽しく、そして熱心に意見を出し合いました。

亀岡の学力向上講座Ⅱ(第2回学力担当者会議)

<11月26日実施>

亀岡の学力向上の取組の一環として、1学期に引き続き市内各校園の学力担当者(研究主任)の参加による「亀岡の学力向上講座Ⅱ」を開催しました。

最初に亀岡市教育員会から趣旨説明を行った後、南つつじケ丘小学校の名倉 季子教諭から「学力向上研修 ~全国学力・学習状況調査、京都府学力・学習状況調査の校内研修より~」と題して実践発表をしていただきました。

続いてグループに分かれ、学力層に焦点を当てた授業づくり、学力保障の取組の工夫などについて協議を行い、最後に京都教育大学大学院連合教職実践研究科教授の佐古 清先生から「チームビルディングと研修で育む子どもたちの学力と主体性(先生方の学び合う力と主体性)」と題して、実践発表の内容も踏まえながら指導助言をいただきました。

新規採用教職員講座<11月25日実施>

今年度新規採用教職員を前に、神先教育長から「教職人生を歩むあなたへ ~みなさんに期待すること~」と題して講義がありました。教育長のこれまでの経験や現在の世の中の状況にも触れながらお話がありました。教員として、そして社会人として幅広く学ぶ機会となりました。

創造的な授業づくり講座Ⅲ

<11月21日実施>

中学校3年生の数学の授業から、子どもたちにとって「未知の発見」につながる場面を参観しました。後半は、授業者の「創造的な授業」についての講義に続いて、グループ協議では、授業の振り返りや、参加者自らの実践につなげられる熱心な意見交流の場がもてました。

スキルアップ講座4<11月19日実施>

シリーズ4回目として、「語り」と「記述」によるリフレクションの課題を交流し、その後、グループ省察を行いました。「書く」ことの良さを感じ、グループで「聞く」姿勢を体験しながら進み、自身を振り返る機会となりました。ネガティブをマイナスにせず、次に生かすステップになるよう今後の実践に生かせる場となりました。

人権教育(LGBTQ+)講座

<11月15日実施>

講師の先生の生い立ちから始まり、当事者の思いや、そこに一緒に関わるご家族の皆様の思いやその変容など。また、専門的な部分にも触れていただきながら、ご講義の中に多くの学びがありました。参加者が当事者の背景を知る中で、自分事として受け止め今後の実践に生かせる機会となりました。

道徳教育講座<11月14日実施>

講師として、四天王寺大学 教育学部教授の杉中康平先生をお迎えし、「主体的・対話的で『深い学び』のある道徳科授業をめざして」と題して講義がありました。「発問づくり」を中心に、参加者と講師の先生、参加者同士、そして参加者が自分との対話を繰り返しながら進みました。明確な根拠をもとに明日からの実践に生かせられるよう多くの学びの場となりました。

子どもの発達専門講座Ⅱ<11月8日実施>

今回も受講者が通級指導教室の先生方と交流をしながら、子どもたちのつまずきや、困り感がわかることによって、かかわり方や指導・支援のための工夫へつなげられるよう学ぶ機会となりました。

子どもの発達専門講座Ⅰ<10月24日実施>

年齢とともに発達の筋道を追いながら、子どもたちが困っていることを適切に支援できるように、通級指導教室の先生方とも交流しながらより専門的で実践的な研修となりました。子どもの力を最大限に伸ばすための支援について学びました。

人権教育(同和教育)講座Ⅱ<10月17日実施>

社会教育課との共催で人権教育指導者研修会参加し、会場ガレリアかめおかで多くの参加者とともに学ぶ機会となりました。ネット社会での現状を中心に、時代の流れやそれに伴う社会の変化を追いながら詳しくお話がありました。

亀岡のICT教育推進講座Ⅲ<10月8日実施>

事務連絡として、これまでの再確認後、端末の活用事例の説明や日常的な持ち帰りについて参加者同士で話し合いました。その後、「個別最適な学び」と「協働的な学び」のつながりとICTの活用についてグループで意見交流を繰り返しながら学びを深めました。

スキルアップ講座Ⅲ<10月7日実施>

体験的なプログラムを通して、子どもとの関りについて研修しました。前半は、ロールプレイングによって実際にその立場になりながらわかること。自身の指導のあり方を振り返ることなどを体験しました。事後の交流では観察者として気づくことをもとに今後の実践で重要なポイントの気づきの場となりました。後半は次回へつながるところの講義がありました。

学校マネジメントとコンプライアンス講座Ⅲ

<9月5日実施>

シリーズ3回目の講座は、各校の校長先生を対象として人権教育を基盤とした学校づくりについて実施しました。教育サポーターとして全国でご活躍されています仲島正教先生を講師としてお迎えし、「あーよかったな あなたがいて ~子どもを真ん中にすえた人権教育」と題して御講義いただきました。たくさんのキーワードがすべてつながりをもち、熱意あふれるお話から元気とともに、これからの学校経営に挑めるパワーを提供いただきました。

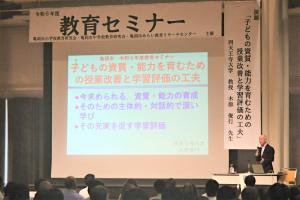

教育セミナー<8月21日実施>

市内の小・中・義務教育学校の教職員が一堂に会して行われました。講師として、四天王寺大学 教育学部教授の木原俊行先生をお迎えし、「子どもの資質・能力を育むための授業改善と学習評価の工夫」と題して御講演いただきました。参加者の現状を把握しながらお話は進み、木原先生の豊富な御経験をもとに、2学期からの実践に生かせるヒントをたくさんいただきました。参加者の感想からは、2学期に向けて明確な目標のもとで積極的に授業改善などに取り組もうとする意欲を感じる部分が多くありました。

スキルアップ講座Ⅱ<8月5日実施>

5回シリーズの2回目。特別支援教育に関わって、学級経営で大切にしたいこと。また、生徒指導に関わって、より実践的な部分も含めて話がありました。それぞれに共通することもあり自身の学級を振り返る機会にもなりました。

幼児教育講座Ⅰ<7月29日実施・オンライン>

一般社団法人チャイルドフッド・ラボ代表理事の藤原里美様を講師としてお世話になり、保育所・幼稚園・こども園の多くの先生方の参加がありました。「子どもは1mmも変えない」「社会を変える」 講師の先生の豊富な実践や確かな根拠をもとにお話をいただき、たくさんの気づきや学びがありました。

創造的な授業づくり講座Ⅱ<7月5日実施>

6年生の家庭科の授業を参観しました。大題材で設定された学習課題をもとに、本時では課題の解決に向けてCM作りをめあてとして、各グループが教室を出てそれぞれの場所で活動しました。途中、全体で他のグループの様子を参考にしながら再度グループで活動を進めました。授業後の講義の中では、授業者の考えを交えながら、「創造的な授業とは」「指導者の役割は」などを参加者同士で意見交換しました。

特別支援教育講座<7月4日実施>

「通常学級の「特別」でない支援について」と題して、最近の子どもたちの様子をもとに、講師の先生の豊富な経験からより具体的な根拠をもって講義がありました。今の教育現場や世の中の状況から考えることもありました。チームとして日常の指導・支援につながる内容でした。

スキルアップ講座Ⅰ<7月1日実施>

5回シリーズの1回目。「講座参加者に期待すること」では、京都府教員などの資質能力の向上に関する指標などをもとにして、目の前の子どもたち同様「学び続ける教師」であることを大切にしながら日々の子どもたちとの関りを再確認する機会となりました。「人権教育の視点に立った学級経営」では、「学級経営になぜ人権教育」というとこらから普段の言動の振り返りや心理的安全性に係る部分など幅広く学ぶ機会となりました。

情報モラル教育講座

<6月28日実施・オンライン>

講師として、岐阜聖徳学園大学の林一真先生にお世話になりました。デジタルシティズンシップの考え方をもとに講義をしていただきました。自律して学び続ける児童生徒の育成など、子どもたちが自分たちで人生をきりひらくことを考える機会となりました。

亀岡の学力向上講座Ⅰ<6月24日実施>

亀岡の学力向上の取組の一環として各校の学力担当者の参加による「亀岡の学力向上講座Ⅰ」を開催しました。

開講にあたり亀岡市教育委員会から「確かな学力育成ビジョン」についての確認を行った後、亀岡川東学園の坂上 渉教諭から「『京都府学力・学習状況調査~学びのパスポート~』の効果的な結果分析と研修の在り方」と題しての実践発表を聴きました。

続いてグループに分かれ、実践発表を基に学びのパスポートについての活用についての協議を行い、最後に京都教育大学大学院連合教職実践研究科教授の佐古 清先生から、亀岡川東学園の実践から学ぶべき点や教職員一人一人の主体性、自己効力感を高めるための研修の工夫・活用などについて指導助言をいただきました。

ICT教育管理職対象講座

<6月20日実施・オンライン>

講師として、新潟市立大野小学校の片山敏郎校長先生にお世話になりました。世の中の現状を確認して、研修のあり方など、先生が心がけてこられたことなどをもとにお話しいただきました。大野小学校の実践例も紹介いただきました。後半は、「改善に向け、校長として具体的に働きかける点」などを考える機会となりました。

教育相談講座<6月18日実施>

SC、SSWの視点から心の健康や対応への理解を深めることを目指して実施しました。今回は、「学校(社会)生活での傷つきを考える」ことをテーマとして、現在の学校生活の中での傷つきに触れながら、講義とともにテーマを絞った参加者同士のグループでの話し合いを通してたくさんの気づきがありました。

学校マネジメントとコンプライアンス講座Ⅱ

<6月17日実施>

4月に続き2回目の講座は、各校の校長先生を対象として府教育庁 大路達夫教育次長を講師にお迎えして実施しました。テーマを「管理職に期待すること」として、「変わる社会とこれからの学校」、「リーダーのありかた」について、確かな根拠をもとにご講義いただきました。激動の時代、予測困難な時代などと言われている現代からこれからの時代を進む中で、転換期を迎えている学校の役割や管理職に期待されることを改めて確認する機会となりました。常にアップデートを大切にしながら進んでいきたいところです。

副校長・教頭講座<6月13日実施>

南丹教育委員会連絡協議会との共催で、管内教頭会議とあわせた開催でした。南丹教育局長をはじめ、関係の担当者から副校長先生・教頭先生に期待することや管理職として学校運営をしていく中で大切なところなどの講義がありました。参加者自らがアップデートする機会となりました。

教師のためのかめおか学講座<6月4日実施>

亀岡市文化資料館の土井副館長様を講師として、亀岡の歴史・文化について幅広く、ポイントをしぼって講義がありました。後半は、文化資料館の常設展示の見学とともに、時代の流れを追いながら説明がありました。亀岡で学ぶ子どもたちを前にする教職員が亀岡を知るきっかけとなる機会となりました。

創造的な授業づくり講座Ⅰ

<5月31日実施・オンライン>

4回シリーズの1回目。「創造的な授業」とは、をイメージしながら参加者同士で共有を図りました。また、今、自分ができること。できないこと。壁となっていることなども交流し合いました。まだまだチャレンジできるところをお互いに出し合いながら進めていきたいところです。

人権教育(同和教育)講座Ⅰ<5月30日実施>

同和問題を中心とする人権教育について、教職経験概ね15年目以内の先生方を対象とした3回シリーズの1回目。差別の現在の状況や実態、また、その歴史を確認し、改めて教師としてできることを考える機会となりました。

講師対象講座<5月20日実施・オンライン>

府の重点目標をもとに学校の意義や学ぶことの意義を改めて意識するところからスタートし、教師として大切にしたいことを3つに整理して、教師側からの立場と子ども側の立場の両面から確認することができました。後半は生徒指導に関わって整理するとともに手間ひまかけて学校教育を進めていくことについて考える機会となりました。

亀岡のICT教育推進講座Ⅰ<5月10日実施>

ICT推進委員も新体制になったところで、主に年度当初の確認と推進委員の先生方の状況交流の場として開催しました。ICT推進委員の役割や端末の活用、デジタル教科書に関わることなど幅広く確認がありました。また、参加者の困りごとの共有もしながら、参加者同士の意見交換をしました。

特別支援教育コーディネーター講座

<4月25日実施>

特別支援教育コーディネーター・通級指導担当の先生を対象に、その役割、年度当初の確認事項について説明や講義がありました。組織として進んでいくことを改めて確認する場ともなりました。また、ソーシャルスキルトレーニングについても概要や指導の実際について指導員の先生からお話がありました。後半は、中学校ブロックで有意義な交流の場がもてました。

学校マネジメントとコンプライアンス講座Ⅰ

<4月15日実施>

体制も新たになった各校の副校長・教頭先生を対象に、府教育庁 大路達夫教育次長を講師にお迎えし年度当初の講座を実施しました。目の前の子どもたちが活躍するこれからの社会について整理をし、リーダーとしてのあり方についてなど、確かな根拠をもとに今後の学校運営に生かせるお話がありました。