本文

令和5年度研修

研修講座のお知らせ

- 令和5年度2・3月講座 [PDFファイル/437KB]

- 令和5年度1月講座 [PDFファイル/247KB]

- 令和5年度12月講座 [PDFファイル/337KB]

- 令和5年度11月講座 [PDFファイル/351KB]

- 令和5年度10月講座 [PDFファイル/384KB]

- 令和5年度7・8・9月講座 [PDFファイル/516KB]

- 令和5年度6月講座 [PDFファイル/420KB]

- 令和5年度5月講座 [PDFファイル/374KB]

- 令和5年度4月講座 [PDFファイル/728KB]

研修講座の様子

亀岡のICT教育推進講座5

<3月8日実施・オンライン>

今年度を振り返り、大きく進んだタブレット端末の活用や、ICT教育の推進について組織的な動きなどを確認しました。各担当からは、年度をまたぐ処理等について説明がありました。各校のICT推進委員の先生方には1年間お世話になり、ありがとうございました。来年度もどうぞよろしくお願いいたします。

「先輩教員から学ぶ」講座<3月5日実施>

社会の変化や教育改革の中で、様々な問題と向き合い教育実践を進めてこられた先輩教員の豊富な教職経験の中から、ご自身の多くの実践や学びを含めて幅広くお話しいただきました。

教務主任講座Ⅲ<2月26日実施>

小中合同研修では教育部次長兼総括指導主事の講話では、現在の教育を取り巻く状況を文科省などの資料をもとに確認しました。「やりがいを感じながらの学校づくり」を中心に参加者同士の会話を交えながら、児童生徒理解や保護者連携、人権意識の高揚など改めて参加者の考えを深める機会となりました。後半は校種に分かれて交流をしました。

スキルアップ講座5<2月15日実施>

シリーズの最終回。受講者が事前に作成したまとめをもとに1年間を振り返りました。講座での学びの活用、現在の実践から成果や疑問点など、そして今後への展望を発表し、グループでさらに深め合いました。後半は、講座に関わった講師やアドバイザーの先生から、それぞれの立場や視点から講座の振り返りや受講者に期待するところなどを中心にお話がありました。

亀岡の学力向上講座Ⅲ(第3回学力担当者会議)

<2月13日実施>

亀岡市の学力向上の取組の一環として、市内の各小・中・義務教育学校の学力担当者を対象に「亀岡の学力向上講座Ⅲ」を開催しました。

最初に広島経済大学准教授 前馬 優策 先生から令和5年度の全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙と正答率の相関から見える成果や課題などについて、さまざまな視点での分析結果を説明していただきました。

続いて、各校の学力向上や授業改善についてのレポートをもとに、成果が見られた取組や授業づくりなどについて、7グループに分かれ活発に交流・協議を行いました。

最後に、京都教育大学大学院教授の 佐古 清 先生から、各校のレポートについての講評や、取組の目的を共通言語化することや現状と成果の分析、新たな授業づくりへのチャレンジ、学びの基盤づくりなどについて、アドバイスをいただきました。

参加者は、各校においての今年度の振り返りとともに、来年度の取組の充実にむけての視点について学びを深めることができました。

小学校国語6年授業づくり講座 <2月9日実施>

亀岡市の学力向上の取組として、京都府総合教育センターと亀岡市教育委員会の連携による研修講座「小学校算数5年授業づくり講座」に続き、「小学校6年国語授業づくり講座」を開催しました。

今回は、京都府総合教育センターの芦田 有一主任研究主事兼指導主事から「小学校国語指導でいま求められていること」と題して、国語での授業づくりのポイント等について講義いただいた後、薭田野小学校大西 宏和教諭から公開授業を基にした実践発表を聞きました。

その後、講義、実践発表の内容を参考に、授業に取り入れたいことや日常の実践における課題などについてグループ別に協議を行いました。

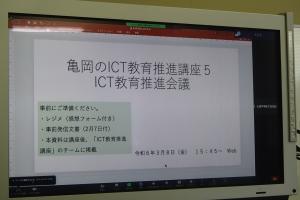

亀岡のICT教育推進講座4

<2月8日実施・オンライン>

これからのICT活用に向けて、「確かな学力育成ビジョン」に基づいてどのような場面で有効活用できるかを考える機会となりました。後半は、年度更新に係る作業について触れました。

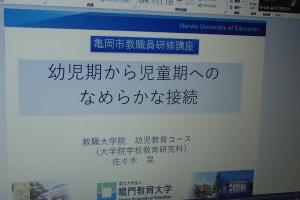

幼児教育講座Ⅱ<2月5日実施・オンライン>

「幼児期から児童期へのなめらかな接続」と題して、鳴門教育大学大学院の佐々木晃教授からご講義をいただきました。学校教育法の幼児期の教育について・幼児教育の5領域・幼児期の終わりまでに育ってほしい「10の姿」・非認知能力の重要性・保育所保育指針改定のポイント・幼児教育の構造など重要な柱をもとに幼児教育が担っている役割についてわかりやすくお話いただきました。令和の保育が大切にしているところも含めて、今後の幼児期から児童期へのなめらかな接続についてそれぞれの段階にかかわる立場として理解すべき内容でした。

小学校算数5年授業づくり講座 <2月2日実施>

亀岡の学力向上の一環として、京都府総合教育センターと亀岡市教育委員会の連携による研修講座「小学校算数5年授業づくり講座」を開催しました。

京都府総合教育センターの植田 博樹研究主事兼指導主事から、「小学校算数指導でいま求められていること」と題して講義していただいた後、京都府総合教育センター出前講座受講の城西小学校から木路 文香教諭の実践発表を聞きました。

その後、講義、実践発表の内容を基に、授業の目標の立て方や実態に応じた指導など、授業改善についてグループ別に協議を行いました。

亀岡の生徒指導講座Ⅱ<1月30日実施>

「新しい生徒指導提要について」ということで、南丹教育局指導主事から、令和4年12月に改訂された生徒指導提要の背景をもとに生徒指導をめぐる状況や課題・視点・方法などポイントを押さえた説明がありました。また、10の個別の課題に対する生徒指導についても触れられました。後半は、学校教育課の指導主事から市内の現状をもとに改めて教職員が確認すべき事項について具体的な内容で講義が進みました。

創造的な授業づくり講座4<1月16日実施>

義務教育学校7年生の数学の授業を参観しました。授業では、身近な関係から比例・反比例の関係を見出して問題をつくる。数学の魅力を伝える動画を作成する。ということで、子どもたちは主体的に動画づくりに取り組んでいました。事後の研究協議の中では、授業者からは、社会と数学をつなげることを意識して学んだ数学の活用について説明がありました。その後、東北学院大学の稲垣忠教授から「今求められる探究的な授業デザイン」と題してご講演をいただきました。探究的な学びや目的を意識したプロジェクト型学習、単元全体のデザインなど幅広く触れていただきました。参加者は、少人数でのグループ討議を交えてお互いの考えを出し合いました。

養護教員のICT利活用講座<12月19日実施>

亀岡市のICT教育についての説明後、事前にいただいた質問をもとに参加者の疑問に答えていきました。その後、Teamsの活用や共同編集などについて、実際に端末を使いながら実践を交えた研修となりました。ICT支援員さんにも支援をいただきながら、参加者は熱心に研修を深められました。

亀岡のICT教育推進講座Ⅲ

<12月12日実施・オンライン>

講義では、組織的・計画的な情報教育の推進に向けて「教育の情報化に関する手引」や「情報活用能力の系統表」に係る内容、キーボードを使った文字入力の推奨やまなびの変革のためのICT活用等について説明や紹介があった。その後、家庭でのタブレット使用に係る約束などの交流をし、最後にタブレットの報告に係る入力フォームや年度更新の概要説明があった。

オクラホマ州立大学英語教員研修プログラム参加教員

フィードバック研修

【外国語活動の授業づくり講座】<12月11日実施>

この夏に米国スティルウォーター市のオクラホマ州立大学(以下OSU)で3週間の英語教員研修プログラムに参加をした小学校の先生方が講師となり学んでこられたことをもとに講座を実施しました。教育長の挨拶に続き、講師の先生からOSUでの学びである音声学や内容論について説明がありました。その後、本講座参加者がグループに分かれ、外国語活動の単元計画の作成などの演習に取り組みました。市内のALTの皆さんも参加いただき、それぞれのグルーで充実した意見交流ができました。

スキルアップ講座4<12月4日実施>

5回シリーズの第4回目。今回はグループ省察の実践です。事前に参加者が作成した「語り」と「記述」のリフレクションについてグループで交流をしました。その後、各グループで1つの事例をもとに「対話」を行いました。どのグループも聞き手の安心感をもった聞き方の下で、全員が自分事として対話が進められました。最後に「教師による省察的実践」と題した講義の中で今回のまとめをしました。

亀岡の学力向上講座Ⅱ(第2回学力担当者会)

<11月28日実施>

亀岡市の学力向上の取組の一環として、各校の学力担当者の参加による「亀岡の学力向上講座Ⅱ」を開催しました。

城西小学校の木村教諭から「学力分析に基づく組織的な学力向上の取組 ~児童も教師も成長する学校を目指して~」と題しての実践発表を聞いた後、グループに分かれて学力層に応じた学習の手立てや授業づくりについて協議を行いました。

最後に、京都教育大学大学院連合教職実践研究科教授の佐古 清先生から、非認知能力の高まりが学力向上につながることや組織効力感、小さな成果のフィードバックなどの指導助言をいただきました。

子どもの発達専門講座Ⅱ<11月27日実施>

シリーズの第2回目。「発達検査と知能検査の違い」から講義が始まりました。子どものつまずきの原因や子ども自身が自分の状況を知ることなど、説明を受けて、今回もグループで実習に取り組みました。子どもたちとの関わりとともに保護者との連携や教員同士の連携にもつながる内容になりました。

人権教育(同和教育)講座Ⅲ<11月16日実施>

シリーズの最終回としての実施で、これまでのフィードバックをし、多様性についてからスタートしました。参加者同士の考えの交流も交えながら、教育現場での課題やそのことに対するこれまでに培ってきた手法や成果、そして残された課題を確認して、今後の教育実践につなげていく内容でした。

教務主任講座Ⅱ<11月13日実施>

亀岡市における共同学校事務室についてこの2年間の取組をもとに事務職員と教務主任の合同の研修の場となりました。共同学校事務室副室長から共同学校事務室設置の経緯を始め、昨年度からの取組を再確認後、それぞれのチームの取組の説明がありました。その後は教務主任と事務職員の連携・協働により円滑に進める学校運営についてグループ協議が行われました。

亀岡のICT教育推進講座Ⅱ<11月7日実施>

最初にICT教育推進委員としての役割を再度確認しました。その後、家庭での活用についてなど、いくつかのテーマを掲げてグループでの交流をしました。市内の児童生徒の状況から、これから児童生徒に必要なことなどをもとに、児童生徒が主体となる情報活用についても意見交流がありました。

新規採用教職員講座<10月24日実施>

今年度新規採用後、半年を過ぎた教職員を前に教育長から、今後の教職生活に向けて、「みなさんに期待すること」として講義がありました。限られた時間の中でしたが、教育長の経験や、今の教育に係る状況や課題などとともに、新規採用教職員に望むことや教師の心得に関わってさまざまな立場からのお話でした。

人権教育講座(LGBTQ+)講座<10月23日実施>

暁project代表の大久保 暁様をお迎えし、市人権啓発課との共催事業「SOGIE/LGBTQ+理解促進のための教職員研修」として実施しました。教職員が性の多様性について正しい知識をもち、理解することで差別や偏見を見抜き、学校生活での子どもたちへの適切な対応、普段の生活の中での気づき、そして、身近な人たちへの理解促進に取り組められるための講座になります。講師の先生ご自身の経験をもとに進み、学校での対応や体制づくりのヒントとなることを学びました。

創造的な授業づくり講座Ⅲ<10月20日実施>

6年生の総合的な学習の時間の授業を参観しました。児童の興味・関心に基づく課題を設定し、探究を深めていく単元でした。本時の授業は、「中間発表会」をもとにフィードバックを行い、探究してきたことを評価・改善へつなげていくように進められていました。事後の研究協議では、授業者が大切にしているところをもとに講義があり、その後のグループ協議では各校の実践報告を共有しながら話し合いが進みました。総合的な学習の時間でつけた力を他教科で使えるようにすることも話題にあがりました。最後は、単元デザインシートを用いた実体験を行いました。

教育相談講座Ⅱ<10月17日実施>

今年度2回目の講座として、SC、SSWの視点から講義がありました。保護者とのコミュニケーションを中心に、それぞれの立場を意識しながら、共感や依存について、また、心地よくキャッチボールをするためなど、講師の先生方の体験も交えながら、保護者の皆様との関わりについて参考にできる内容で進みました。

子どもの発達専門講座Ⅰ<10月13日実施>

年齢に応じた特徴的な発達の様子をもとにした、発達の筋道を確認しました。グループに分かれた参加者は、お互いに声をかけ合いながら熱心に取り組むことができました。子どもの力を最大限に伸ばすために正しく知る必要性を学びました。

スキルアップ講座Ⅲ<10月12日実施>

5回シリーズの第3回目。今回から「生徒指導」「学級経営」を中心に体験的なプログラムを通して研修を行います。小グループで役割の分担をしたロールプレイングで実際の指導を行いました。後半の感想交流の中で、自身の指導の様子を客観的に受け止めて今後に生かす機会となりました。

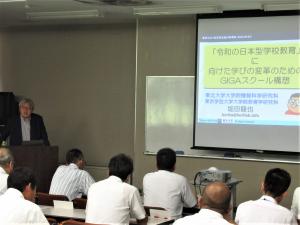

ICT教育管理職対象講座<9月4日実施>

東北大学大学院、東京学芸大学大学院 教授 堀田先生をお迎えしました。午前は市内の小学校で授業の様子を参観され、ICTの活用や授業の進め方についてアドバイスをいただきました。午後は、小・中・義務教育学校の校長先生を対象に「「令和の日本型学校教育」に向けた学びの変革のためのGIGAスクール構想」と題して講義をしていただきました。今の世の中をもとに、これからの世の中を見据えて、これからの学校教育に求められること、これからのICT活用についてなど、わかりやすい根拠をもとにお話がありました。たくさんの「なるほど!」と思う場面から今後の学校経営に活かせるところが多くありました。

情報モラル教育講座<8月31日実施>

情報モラル教育の必要性は学習指導要領総則編にも位置付けられており、教科・領域の中に落とし込んでいくこと。児童生徒に考えさせる場面などに触れました。禁止するばかりではなく、ポジティブにとらえることの重要性も確認しました。

教育セミナー<8月17日実施>

4年ぶりとなる対面での開催に市内の小・中・義務教育学校の先生方が一堂に会して行われました。講師として関西福祉大学の学長 加藤先生をお迎えし、「子どもの学びと育ちを実現する小中一貫教育のあり方」と題して、学習指導要領の全体像を改めて確認し、実践例をもとに、学校の役割や先生の役割を見つめなおす機会となりました。

スキルアップ講座Ⅱ<8月3日実施>

5回シリーズの第2回目。特別支援教育と生徒指導に係る講義でした。特別支援教育では、主に児童生徒理解の大切さや特別支援教育の視点について学びました。生徒指導では、参加者への生徒指導に係る考え方のアンケート結果をもとに話が進みました。失敗談も含めて経験の大切さを確認しました。

教師のためのかめおか学Ⅱ<8月1日実施>

文化資料館での開催となった2回目の講座は、1回目に参加できなかった今年度、亀岡市への新任・転任の教職員を対象にして行いました。「亀岡市文化財保存活用地域計画」を資料として説明を聞き、常設展を見学しました。後半は、文化資料館のホームページから、KAMEOKA VIRTUAL HISTORIAを体験しました。

幼児教育講座Ⅰ<7月27日実施>

特別支援保育研究会との共催での開催。保育所・幼稚園・こども園の先生方とともに小学校からも参加がありました。特別支援教育の理念を確認して、個々の教育的ニーズに応える指導の提供。「ほめる」ことの重要性など幅広く学ぶことができました。

特別支援教育講座<7月13日実施>

最初に市教委から今後のことに関わる説明がありました。その後、通級指導教室担当の先生から「通級指導教室」と「教育相談について」と題して、それぞれ実際の状況も踏まえて講義がありました。

単級学校学年会(小学校4年)講座Ⅱ

<7月11日実施・オンライン>

単級学校学年会(小学校3年)講座Ⅱ同様に、担任の交流ができました。

単級学校学年会(小学校3年)講座Ⅱ

<7月7日実施・オンライン>

1学期を振り返って成果などプラス面について出し合い、その後、2学期の行事について交流を深めました。「こんな方法もある」など、行事に対して担任の幅を広める機会にもなりました。

創造的な授業づくり講座Ⅱ<7月6日実施>

中学校3年生の理科の授業を参加者で参観しました。ロイロノートを活用しながらグループごとに子どもたちが生き生きと自分の考えを出し合う姿がありました。事後研究会では、小中義務教育学校の先生方が一緒になり、各グループでこちらも生き生きと意見交流が進んでいました。

亀岡の生徒指導講座Ⅰ<6月30日実施>

亀岡地区学校警察連絡協議会と共催での開催となりました。教育委員会・亀岡警察署からの状況報告に引き続き、京都府まなび・生活アドバイザーによる講演でした。過去の事例をもとに学校・教員としての指導のあり方や「生徒指導提要」が目指していることをもとに話は進んでいきました。

教務主任講座Ⅰ<6月26日実施>

小中義務教育学校教務主任会と共催での開催となりました。全体研修会の中で、教育長から「教務主任に期待すること」と題して講話がありました。教育長自身の話からスタートし、教師としての醍醐味や、教務主任に求められることなどを中心に期待を込めた内容でした。

教育相談講座Ⅰ<6月20日実施>

SC、SSWの視点から講義がありました。前半は、電話のストレスや保護者・児童生徒とのコミュニケーションについて考える機会となり、後半は、アセスメントの重要性について学ぶ機会となりました。

スキルアップ講座Ⅰ<6月19日実施>

「人権教育」や「学級経営」、「生徒指導」など様々な教育課題の解決に向け、教育力を高めることを目指して5回シリーズで実施します。教員として学び続けることや、人権教育の視点に立った学級経営などについて講義がありました。

亀岡の学力向上講座Ⅰ<6月16日実施>

亀岡市の学力向上の取組の一環として、各校の学力担当者の参加による「亀岡市の学力向上講座Ⅰ」を開催しました。

安詳小学校の松本教諭から「授業改善につなげる効果的な校内研修の在り方」と題しての実践発表を聞いた後、グループに分かれ、実践発表を基に校内研修会の在り方や学校組織としての取組について協議を行いました。

最後に京都教育大学大学院連合教職実践研究科教授の佐古 清先生から、安詳小学校の実践から学ぶべき点や、NITS(独立行政法人教職員支援機構)の戦略から「教師の学びと子どもの学びは相似形」であることなどを指導助言いただきました。

副校長・教頭講座<6月15日実施>

京都府南丹教育局主催、南丹教育委員会連絡協議会との共催で開催となりました。南丹教育局長を始め、指導主事からそれぞれの領域で講義がありました。「今日も素敵な笑顔ありがとう。」大切にしたい言葉です。

人権教育(同和問題)講座Ⅱ<6月9日実施>

ガレリアかめおかで、社会教育課の人権教育講座に共催という形で多くの参加者とともに学ぶ機会となりました。時代とともに変化をしている人権という価値基準をもとに、あらゆる面から講演をしていただきました。

創造的な授業づくり講座Ⅰ

<5月26日実施・オンライン>

令和の日本型学校医教育の構築が目指すところをもとに、個別最適な学びと、協働的な学びの実現を理解した上で、授業感の変革を学校全体に広めていけるように、あるいは、探究的な学びをどのように入れていくかなどの講義とともに、後半はオンライン上で熱心にグループ協議ができました。

人権教育(同和問題)講座Ⅰ<5月23日実施>

同和問題を中心とする人権教育について、教職経験概ね15年目以内の先生方を対象として設定しました。差別の歴史について主に知識・理解を中心とし、様々な資料をもとにした講義で歴史をいろいろな側面から見る機会となりました。

講師対象講座<5月22日実施・オンライン>

教育部次長から、教師として大切にしたいことや、求められる教員の資質・能力などを中心とした講義で、受講者は自らの考えをもちながら参加をしました。改めて、日常の業務の中で、児童生徒、保護者・地域の皆様とのかかわりについて考える機会にもなりました。

教師のためのかめおか学講座Ⅰ<5月19日実施>

今年度、亀岡市への新任・転任の教職員を対象にして、今回の会場である市文化資料館の学芸員さんを講師として、亀岡の歴史・文化や、亀岡にゆかりのある歴史的人物、そして市内の学校について詳しく説明がありました。最後は、常設展も見学しました。

参加者の感想から

◆ふるさと学習を推進する立場として子どもたちに伝えていくためにも、これを機に亀岡市の歴史や文化についてより知見を深めていきたいと思います。◆亀岡についてもっと詳しくなって子どもたちにその歴史や変遷を知ってもらいたいと思った。◆この文化資料館は亀岡市立女子技芸専門学校という学校だったことから、学校の雰囲気や名残が感じられました。展示品も貴重な物が多く、亀岡の歴史をより深く知ることができました。◆教科の指導の中で地域教材を扱うことで、亀岡市を愛することができる人を育てることにつながると感じました。◆学んだことを子どもたちに伝え、亀岡という町をもっと好きになってほしいと思いました。そのためにも、普段、何気なく通っている道や橋に注目して調べていこうと思います。

単級学校学年会(小学校4年)講座Ⅰ

<5月18日実施・オンライン>

単級学校学年会の小学校4年生。3年生と同様に学年会を行いました。これまでに学級で取り組んできたことに対する成果や課題も交流できました。

参加者の感想から

◆学年団があると相談できたり、分担し合ったりして、しんどいながらも支えあって頑張っていこうという思いになりますので、このような研修会での交流会はよかったと思います。教科等の交流を楽しみにしています。◆これまでの実践を思い出したり、新しいアイデアが出てきたりするため、人と話すことは大切だと感じた。今後、教材の交流等が活発に行われると非常にありがたい。また、若い先生のためにも情報提供はしていきたい。◆同じ小規模校で、同じ悩みを抱えておられる先生方のお話や取組がとても参考になりました。

単級学校学年会(小学校3年)講座Ⅰ

<5月16日実施・オンライン>

市内の単級学校の担任の先生が一緒になり、現在取り組んでいることや、少し困っていることなどを交流しました。今回は小学校3年生です。リサーチセンターの指導主事がコーディネーターとして学年主任役となり進めました。自己紹介では、大規模校と比較した強みや弱みに触れていきました。3年生ってどんな学年。などということにもふれていきました。その後、算数を中心に授業の様子の交流を行いました。

参加者の感想から

◆同じ単級学校の先生方と学級のことや授業のことについて交流することができよかったです。◆教科書アプリやロイロの交流のこと、デジタル教科書など参考になることがあったので、今後の実践に活かしていきたいと思う。◆「国語辞典の使い方」の指導方法について経験豊富な先生から意見を聞けたことが学びにつながりました・特に、「50音表」を作成して配り、しおりとして使わせるのが良いなと思いました。

亀岡のICT教育推進講座Ⅰ<4月17日実施>

講座の前半は、この1年間の各校のICT推進委員の役割を確認しました。後半は、情報モラル教育に関わって、「GIGAワークブックかめおか」の活用についてオフィシャルインストラクターの方にお世話になりました。参加者が実際に体験をしながら研修を深めることができました。途中、受講者同士の意見交換の場では熱心に考えや感想を交流することができました。

参加者の感想から

◆今年度のICT推進委員としてすべきことが具体的にわかる機会となりました。◆学校内で情報の共有であったり、取組の共有、操作方法などについて学校が一つのチームとして動くことが大切だと感じました。◆情報モラル教育の面白さと大切さを体験でき、非常に学びのある時間でした。◆教材はわかりやすく、子どもたちも身近で考えることがしやすいものだったので、参考になりました。◆ネガティブな面を教え込むのではなく、活用能力をしっかりと高めて、セットで学んでいくことで、情報社会をうまく生きていく資質能力を育てることができるんだとわかりました。◆タブレットの活用のスタートと一緒に、情報モラル教育、情報活用能力の育成に力を入れていきたい。