本文

老人医療費助成制度

65歳から69歳の所得税非課税世帯の人を対象に、医療費の自己負担額を助成します。

所得状況に応じて、一部負担割合が2割となる「福祉医療費受給者証(老)」を交付します。

申請場所は、市役所保険医療課(1階6番窓口)です。

対象者

後期高齢者医療制度を受けていない65歳以上70歳未満で所得税非課税世帯に属する人(定額減税前)

※原則として本人を含め、同一世帯の配偶者、扶養義務者全員に所得税が課されていないことが必要です。

※本人が社会保険の被扶養者である場合は、本人と被保険者(扶養者)が別世帯であっても、被保険者も所得判定の対象に含めます。

※所得判定には、受給者本人および同一世帯の配偶者、扶養義務者の所得の確認が必要です。税金の申告が不要な人でも、所得の申告をお願いします(所得がない場合の申告も含みます)。

申請に必要なもの

- 健康保険の加入資格および内容が分かるもの(下記(1)~(3)のいずれかを持参してください。)

(1)マイナンバーカード+資格情報のお知らせ

※ご自身でマイナポータルにログインの上、加入医療保険の資格情報を確認していただきます。

※マイナポータルのログインには、数字4桁の暗証番号が必要になります。

(2)資格確認書

(3)健康保険証

- 代理人が申請する場合は受給者本人の印鑑

- 下記に該当する場合は所得証明書

本人を含め、同一世帯の配偶者、扶養義務者のうち、1月2日以降に亀岡市に転入した人がいる場合は、該当する転入者の所得証明書(扶養などを含む所得控除の内訳が記載された証明書)が必要になります。

※1月~7月に受給申請される場合:前々年分の所得証明書

※8月~12月に受給申請される場合:前年分の所得証明書

医療機関(病院および医院、薬局)で受診されるときは

京都府内の医療機関の場合

加入健康保険の資格が分かるものと一緒に、福祉医療費受給者証(老)を医療機関の窓口に提示することで制度が適用されます。

- 加入健康保険の資格が分かるもの…保険証利用登録済マイナンバーカード、資格確認書、健康保険証など

※保険証利用登録済マイナンバーカードをお持ちでない人

加入している健康保険の限度額適用認定証を発行の上、健康保険証などおよび福祉医療費受給者証(老)と一緒に医療機関の窓口に提示してください。限度額適用認定証の発行方法については、加入している健康保険にお問い合わせください。

京都府外の医療機関の場合

医療機関の窓口では適用を受けられないため、一旦健康保険の自己負担額をお支払いいただき、後日市役所に申請することで医療費の差額分の支給が受けられます。

※制度の適用を受けられるのは、保険診療が行われた場合のみです。予防接種・健康診断の費用・薬の容器代・文書料・入院時の食事代・差額ベッド代、紹介状を持参せずに受診した場合や先発医薬品の処方を希望した場合の選定療養費などの保険適用外分は適用対象外です。

※医療機関の窓口で受給者証の提示をされなかった場合は、制度の適用を受けられません。

ご注意ください!

福祉医療費受給者証および限度額適用認定証(老)については、現時点ではマイナンバーカードと紐付けされていませんので、マイナ保険証受付対応の医療機関などであっても窓口で受給者証および限度額適用認定証の提示が必要になります。

医療費の支給申請について

次の場合には医療費の支給が受けられますので、申請してください。なお、加入している健康保険から高額療養費や付加金などの支給が受けられる場合は、先にその支給を受けてください。

- 京都府外での受診など、制度の取り扱いをしていない医療機関を受診したとき

- 加入している健康保険から療養費の支給を受けたとき(治療用装具を購入した場合など)

- 老人医療費助成制度の自己負担限度額を超えて医療費を支払ったとき

申請に必要なもの

- 福祉医療費受給者証(老)

- 健康保険の加入資格および内容が分かるもの(下記(1)~(3)のいずれかを持参してください。)

(1)マイナンバーカード+資格情報のお知らせ

※ご自身でマイナポータルにログインの上、加入医療保険の資格情報を確認していただきます。

※マイナポータルのログインには、数字4桁の暗証番号が必要になります。

(2)資格確認書

(3)健康保険証 - 領収書

※受診者名、受診日および受診日数、医療機関名、保険点数、支払金額が明記されている必要があります。

※領収書の原本返却を希望の場合は、あらかじめ申請者自身で領収書のコピーを取っていただいたうえで、領収書原本とコピーの両方を持参してください。原本に受付印を押して返却します。 - 受給者本人名義の振込口座番号が分かるもの

- 代理人が申請および受領する場合

→受給者本人の印鑑 - 加入健康保険から医療費支給を受けた場合

→保険者が発行した療養費、高額療養費、附加給付金などの支払証明書 - 治療用装具を作成した場合

→領収書、医師の意見書・装着証明書、弾性着衣の場合は弾性着衣など装着指示書、明細書、靴型装具の場合は装具の写真

事前に申請書をご用意いただける場合は、次の申請書をダウンロードしてご持参ください。

老人医療費支給申請書(第9号様式) [PDFファイル/78KB]

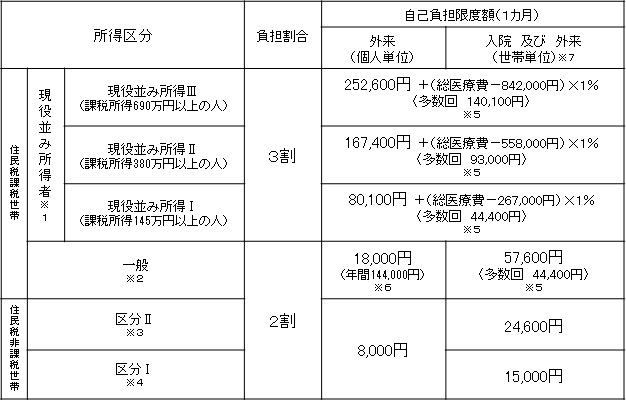

費用負担はどのようになるの?

京都府内の窓口で支払う一部負担金の自己負担限度額は以下のとおりです。(令和6年中の所得状況によって判定します。)

※1 住民税課税世帯に属する人のうち、住民税の課税標準額(総所得金額から所得控除を差し引いた額)が145万円を超える65歳以上の人およびその人と同一世帯に属する人

※2 住民税課税世帯に属する人のうち、現役並み所得者に該当しない人

※3 住民税非課税世帯に属する人のうち、区分1に該当しない人

※4 住民税非課税世帯に属する人のうち、世帯構成員全員の収入から各種控除・必要経費などを差し引いた後の各所得額が0円である人

※5 過去12カ月の間に合計3回以上自己負担限度額に到達した場合、4回目から「多数回」該当となり、自己負担限度額の上限が下がります。

※6 所得区分が一般の人のみ、当該年間自己負担限度額が144,000円として設定されます。

※7 1カ月の外来の自己負担額は個人単位で「外来」の自己負担限度額を適用します。なお残る外来の自己負担額と入院分は世帯単位で合算し、「入院および外来」の自己負担限度額を適用します(ただし合算出来るのは老人医療費助成制度の受給者の受診分に限ります)。

※制度の適用を受けた場合、一医療機関の窓口での1カ月の支払いはそれぞれの所得区分の自己負担限度額までとなります。また、所得区分がⅡまたはⅠの人については別途「限度額適用認定証」の交付ができますので、担当窓口へお問い合わせください。

こんなときには速やかに届け出を!

以下に該当する場合は届け出をしてください。

- 住所や氏名が変わったとき

- 世帯の構成が変わったとき(世帯主の変更を含む)

- 加入している健康保険が変わったとき

- 本人を含め、同一世帯員および保険の扶養者が所得の申告をするなど、所得状況に変更があったとき

- 死亡したとき

- 新たに他の福祉制度を受給するようになったとき

届け出に必要なもの

- 福祉医療費受給者証(老)

- 限度額適用認定証(お持ちの方のみ)

- 健康保険の加入資格および内容が分かるもの(下記(1)~(3)のいずれかを持参してください。)

(1)マイナンバーカード+資格情報のお知らせ

※ご自身でマイナポータルにログインの上、加入医療保険の資格情報を確認していただきます。

※マイナポータルのログインには、数字4桁の暗証番号が必要になります。

(2)資格確認書

(3)健康保険証

事前に申請書をご用意いただける場合は、次の申請書をダウンロードしてご持参ください。

老人医療費受給資格者異動届(第6号様式) [PDFファイル/58KB]

受給者証の有効期間について

受給者証の有効期間は、最長で8月1日から翌年7月31日までです(年度途中で制度の対象となった人は、原則申請月の初日から7月31日まで)。

年度途中で70歳に到達される人は、誕生月の月末まで有効となります。(1日生まれの人は、前月末まで有効です。)

交付後は、毎年7月に前年の所得を基に受給資格を審査し、続けて受給していただける人には8月1日から有効の新しい受給者証を送付します。

福祉医療受給者証(老)を紛失破損などしてしまったとき

窓口にて申請により再発行が可能です。

申請に必要なもの

- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など)

事前に申請書をご用意いただける場合は、次の申請書をダウンロードしてご持参ください。