本文

3rd(令和6年度)

令和6年4月25日(木曜日) 8年生「ふるさと科」(技術・家庭科)

技術の時間に"生物育成"の学びを活かし、野菜の栽培に取り組みました。今回植えた野菜はバジル、ピーマン、パプリカ、ミニトマトです。これらの野菜をしっかりと育て、「ふるさと科」でのピザ作りに活用できる素晴らしい野菜を栽培したいと考えています。生徒たちが日々変化する野菜の成長を観察し、観察レポートに取り組むことで多くのことを学んでいます。

令和6年度 7月2日 オンライン交流(8年生)

7月2日(火曜日)の5時間目に、沖縄県三和中学校の2年生と本校の8年生がオンラインで交流しました。今回は、三和中学校や地域の紹介を受けました。次回は、私たちの学校や地域の魅力を共有する予定です。また、来年度の修学旅行で実際に会い、沖縄で平和について学ぶ計画です。

令和6年度 7月10日 ふるさと科 ピザづくり体験(8・9年生)

森のピザ屋プロジェクトが実施されました。このプロジェクトでは、ふるさと科の一環としてピザづくり体験が行われました。当日はタムタム酵母さんを講師としてお招きし、ピザ作りの手順を生地作りから学びました。発酵の過程に感動し、盛り付けを楽しむなど、ピザ作りに関する様々なことを学ぶことができました。完成したピザを楽しそうに食べる様子も見られ、みんな満足そうでした。

令和6年10月30日、10月31日 8・9年生 沖縄県三和中学校 英語オンライン交流

本校では、英語の学びをさらに深めるために、沖縄県の糸満市立三和中学校とZoomを活用したオンライン交流を行いました。初めての顔合わせに、生徒たちは緊張しながらも、画面越しに英語での自己紹介や質問を交わし、沖縄と亀岡の有名な観光地や食べ物について話す機会を楽しみました。

この活動を通して、生徒たちは「初対面の相手と英語でコミュニケーションをとることの難しさ」を実感すると同時に、「異なる地域の友達と英語で繋がれる面白さ」も感じていました。特に、普段の授業とは違ったリアルな英語でのやり取りに、生徒たちは真剣に耳を傾け、自分の言葉で伝えようとする姿が印象的でした。英語で伝えたい内容を考える中で、相手にとって分かりやすい表現を工夫するなど、実践的なコミュニケーション力が培われました。

このオンライン交流は、生徒たちにとって大きな刺激となり、「英語で話すことの楽しさ」や「伝わる喜び」を感じることができる貴重な機会となりました。今後もこうした交流を通じて、生徒たちの英語力や異文化理解を深めていきたいと思います。

令和6年11月1日(金曜日) 8年生 トライアル体験学習講演会

トライアル体験学習に向けて、株式会社京都ウエストから山内様をお招きし、特別講話をしていただきました。当日は、山内様に加え、3名のスタッフの皆様もお越しくださり、講話や質問応答の時間をサポートしていただきました。山内様には、これまでのご自身の人生を振り返りながら、「なぜ今の仕事をしているのか」について熱意を持って語っていただきました。生徒たちは、働くことに込められた想いや、そこに至るまでの様々な経験に耳を傾けました。仕事に向き合う上での姿勢や、挑戦を乗り越える意義について具体的なエピソードを交えながら説明してくださいました。今回の講話を通して、生徒たちは働くことの意義や楽しさ、奥深さを感じるとともに、自分自身の将来について考える貴重な機会となりました。

令和6年11月6日(水曜日) 8年生 トライアル体験学習 1日目

初日のトライアル体験学習が始まりました。生徒たちは初めての環境に足を踏み入れ、期待と不安が入り混じった様子でした。作業の流れや職場の雰囲気をつかむために、目を見開き、一生懸命取り組んでいる姿が見られました。中には緊張して言葉数が少なくなる生徒もいましたが、事業所の方々の丁寧なサポートのおかげで、少しずつ職場の空気に慣れていく様子が見受けられました。新しい挑戦に戸惑いながらも、第一歩を踏み出した生徒たちの姿が印象的でした。

令和6年11月7日(木曜日) 8年生 トライアル体験学習 2日目

2日目になると、生徒たちの様子には少し慣れが見えてきました。初日の緊張が解け、積極的にコミュニケーションを取る姿が多く見られるようになりました。作業の手順や注意点を理解し、自分たちで考えて動けるようになってきた生徒もいました。事業所の方々からのアドバイスを受け、試行錯誤しながら体験に取り組む姿勢は、頼もしさを感じさせます。少しずつ職場での役割を理解し、自分の力で行動できるようになる過程が見られた1日となりました。

令和6年11月8日(金曜日) 8年生 トライアル体験学習 3日目

最終日となる3日目は、充実した体験を通じて生徒たちが大きな成長を遂げたことが感じられました。自信を持って仕事に取り組む姿や、仲間と協力して課題を解決する様子が見られました。事業所の方々からも、仕事に対する真剣な態度や取り組み方についてお褒めの言葉をいただきました。生徒たちはこの3日間で多くのことを学び、社会で働くことの責任感ややりがいを実感する機会となりました。トライアル体験学習を通じて得た経験は、今後の学びや生活においても大きな糧となることでしょう。

令和6年11月11日(月曜日) 9年生 環境学習

亀岡市環境政策課の方に来ていただき、なぜ亀岡市が環境を大切にする街になったのか、プラごみ問題についてわかりやすくお話しをしていただきました。

また、来週の育親ごみゼロプロジェクトに向けて、亀岡市のポイ捨てごみの量や種類についても教えてくださいました。9年生の予想とは異なり、ポイ捨て1位は「吸い殻」で全体の51%とのことでした。

9年生たちは、来週のごみゼロプロジェクトで実際にどうなのか確かめる気持ちになりました。

令和6年11月14日(木曜日) 3rdステージ 数学 データサイエンスのススメ

京都大学の教授をお招きし、データの活用方法に関する特別授業を実施しました。授業では、地域のデータを含む具体的な事例を用いながら、データがどのように日常生活や社会の課題解決に役立つかについて解説していただきました。

生徒たちは、普段の学習では気づきにくいデータの面白さや可能性に触れる貴重な時間を過ごしました。授業後の感想には、次のような声が寄せられました

「今までデータや数学については、解けたらそれで終わりだと思っていたけれど、しっかり調べてみると隠された一面や面白さがあることに気づきました。これからはもっとデータを分析してみようと思います。」

また、AIに関する話題についても興味を引かれる生徒が多く、

「AIは便利だと何となく使っていたけれど、学習力がすごいと感じました。これから仕事や生活がどう変わっていくのか少し不安にもなりました。」

という感想も見られました。

今回の特別授業を通じて、生徒たちはデータやAIに対する新たな視点を得るとともに、自身の学びをより深める意欲を持つことができました。専門家の話を直接聞く機会は貴重であり、生徒たちにとって非常に良い経験となりました。

令和6年11月18日(月曜日) 9年生 育親ごみゼロプロジェクト

9年生で育親ごみゼロプロジェクト(学校周辺のポイ捨てごみ回収活動)を行いました。4班に分かれ、民生委員児童委員の方々にもご協力いただき、約1時間の活動でごみ袋いっぱいのポイ捨てごみを収集できました。

9年生は楽しんで取り組みを行い、「私たちの班が絶対に一番たくさんごみを拾ったで」と自慢げに帰ってきました。これからも地域のエコウォーカーとして、ふるさとの環境を大切にしていきましょう。

令和6年11月21日(木曜日) 8・9年生 人権学習参観

先日、本校で人権学習の参観が行われました。この取り組みは、生徒たちが人権について深く考え、より良い社会を築くための意識を育むことを目的としています。

今回の授業では、8年生と9年生が「現在の履歴書」と「過去の社用紙」を比較しながら、社会に残る差別の問題について学びました。生徒たちは、歴史的に差別がどのように存在してきたのかを知るとともに、現代における差別の形や、その解消に向けて何ができるのかを真剣に考える機会を得ました。

授業の中では、履歴書に記載される項目や、過去の社用紙に含まれていた内容についてグループで意見を交わし、「なぜこうした項目が差別に繋がるのか」「これからどのように変わるべきか」について活発な議論が行われました。生徒たちからは「過去の差別を知らなければ現代の問題も見えない」「自分たちも無意識に偏見を持っていないか考えたい」といった前向きな声が聞かれました。

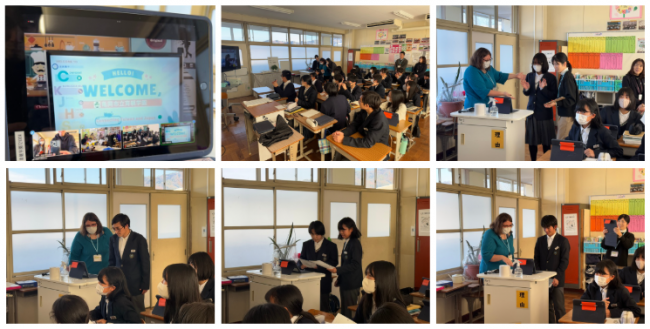

令和6年12月10日(火曜日) 8年生 沖縄県三和中学校オンライン交流

先日、本校と沖縄県の中学校とのオンライン交流が行われました。この交流は、互いの地域について理解を深めることを目的に実施され、画面越しではありますが、楽しく有意義な時間となりました。

今回の交流では、こちらの地域についての紹介を中心に行いました。生徒たちはクイズ形式で地域の名所、文化、学校の特色について沖縄の生徒たちに出題しながら、ユニークな方法で地域の魅力を伝えました。また、質問タイムでは普段ではなかなか聞けない質問が飛び交い、双方の生徒が笑顔で交流する姿が印象的でした。

このような交流を通じて、異なる地域に住む人々と学び合い、互いの文化や生活への理解を深めることは、生徒たちにとって大きな成長の機会となることでしょう。

令和6年12月17日(火曜日) 8年生 新北市立渓崑国民中学校オンライン英語交流

本校では、先日、台湾の中学校とのオンライン交流を実施しました。この交流は、英語を通じて互いの文化や学校生活について学び合うことを目的としています。生徒たちは言語の壁を乗り越えながら、活発にコミュニケーションを取る姿が見られました。

交流の中では、両校の生徒が自分たちの学校や地域の特色を紹介し合いました。本校の生徒は、英語を使って学校の歴史や普段の生活の様子についてプレゼンテーションを行い、台湾の生徒たちからも台湾の学校生活についての発表がありました。また、質問タイムでは「台湾の人気スポーツは何ですか?」「日本のアニメは人気がありますか?」といったユニークな質問が飛び交い、大いに盛り上がりました。

生徒たちは、英語を使った交流の難しさを感じつつも、実際に英語が通じた時の喜びや達成感を味わうことができたようです。「自分の英語が通じて嬉しかった」「台湾の生徒たちともっと話してみたい」といった感想が多く寄せられ、次回の交流を楽しみにしている様子が伺えました。

令和7年1月10日(金曜日) 9年生 株式会社エースジャパン ベンチ作り体験

1月10日、精華町の株式会社エースジャパンさん のご協力のもと、大阪・関西万博 で使用される椅子の制作に取り組みました。この貴重なプロジェクトに携わることができ、生徒たちにとっても大変意義のある経験となりました。

作業では、学校の森に落ちている枝や葉を集め、それらをチップにして合板を作成し、それを組み立てて椅子に仕上げる工程を体験しました。普段は何気なく目にしている木の枝や葉が、形を変えて新たなものへと生まれ変わる過程に、生徒たちは驚きと感動の連続でした。「チップの香りがとても良かった」「木がどのように加工されるのか初めて知った」と、さまざまな発見があったようです。

自分たちの手で作り上げた椅子が、万博の会場や学校に設置される日が待ち遠しいですね。 自然の恵みを活かしながら、新たな形に生まれ変わるこの取り組みを通じて、ものづくりの楽しさや環境の大切さを学ぶことができました。

令和7年1月20日、21日(月・火曜日) 8年生 未来の森プロジェクト

1月20日・21日に 8年生で「未来の森プロジェクト」 を実施しました。今回は、木の魅力や特徴について深く学び、学校の里山の未来を考える貴重な機会となりました。

1日目は、学校の森でフィールドワークを行い、実際に多くの木を観察しました。身近にありながらも、普段は気に留めることの少ない木々について、改めて学ぶことで、新たな発見が次々と生まれました。生徒たちは「こんなに種類があるんだ!」と感動しながら、熱心にメモを取る姿が印象的でした。

2日目は、学校の里山の未来について意見交換を行い、自分たちの理想とする「未来の森」のビジョンを具体的にまとめました。実現には長い年月が必要ですが、「自分たちの思いを形にしたい!」という意欲を持ち、前向きに取り組む姿勢がとても頼もしく感じられました。

このプロジェクトを通して、生徒たちは 木や自然と向き合う大切さ を改めて実感したようです。今回学んだことを今後の学校生活や地域の環境づくりにも活かし、さらに発展させていってほしいと思います。

令和7年1月31日(金曜日) 7・8年生 百人一首大会

1月31日に7・8年生合同で百人一首大会が行われました。一生懸命練習に励み、競技に臨みました。

この大会を通じて、日本の伝統文化に触れる貴重な機会を得ました。また、百人一首の美しい和歌を通じて、古の日本の風情や歴史を感じることができました。競技を通じて仲間との絆も深まり、クラス全体が一つになって取り組む姿が印象的でした。

令和7年2月14日(金曜日) 8年生 「ふるさと科」発表会

2月14日に「ふるさと科」発表会を実施しました。生徒たちはふるさとを大切にするレンジャーのプロモーションビデオを作成し、今年度の取り組みを紹介するパンフレットや発表スライドを作成するなど、学級が一つとなって素晴らしい発表を創り上げました。

この発表会を通じて、ふるさとへの愛着を深めるとともに、協力して一つの目標に向かって取り組む大切さを学びました。今年度の学びが次年度に良い形でつながり、ふるさとを誇りに思える心を育んでいきたいと思います。