本文

2nd(令和6年度)

令和6年度 7月2日 ピザづくり体験(7年生)

7年生が、宮前町神前にあるピザ屋「えん」さんを訪れ、ピザ作りを体験しました。初めての経験に、生徒たちは楽しそうにピザ作りに取り組んでいました。さらに、近くの佐々尾神社へのフィールドワークも行い、地域の文化に触れる貴重な機会となりました。

令和6年度 7月17日 ふるさと科 本梅川水質調査(5・6年生)

私たちは育親学園校区にある本梅川の水質調査を行いました。川の中には想像以上に多くの生物が生息しており、生物を分類するために表を参照しました。生物の生息状況から川の水質について学ぶことができました。さらに、調査を通じて地域の環境保護意識を高めることを目指しました。地域の方々と協力し、環境保護活動を促進し、豊かな自然を次世代に引き継ぐ努力を続けたいと考えています。

令和6年度 9月25日 6月に自分たちで植えた苗がたくさんの穂をつけて実り(5年生)

6月に植えた苗がたくさんの穂をつけて実りました。たくさんのとんぼが飛ぶ、秋を感じる中で稲刈りしました。田植えの時にお世話になった、地域の方のご指導のもと、鎌を使って刈り取りました。刈った稲をわらで結び、稲木で干すという貴重な体験をさせていただきました。また、昔の脱穀機と今のコンバインを見比べたり、脱穀する体験をしたりするなどお米になるまでの工程も教えていただきました。おいしい新米が食べられる日が楽しみです。

令和6年度 11月6日 おにぎりパーティー(5年生)

11月6日(水曜日)に田植えや稲刈りを手伝ってくださった地域の方々を招いて5年生がおにぎりパーティ-をしました。おにぎりの具は子ども達が考えた結果、塩と梅干しになりました。Kbs京都のテレビ取材もあって、緊張あり、おいしさありの時間を共有することができました。地域の方々も「ほかほかのおにぎりは久しぶりでおいしい」と喜んでくださいました。家で食べるよりもおいしく感じたおにぎりでした。

令和6年度 11月7日 高校訪問(7年生)

農芸高校を訪問し、学校での学習内容や専門学科についてお話をしていただきました。その後、各コースに分かれて、実習を体験させていただきました。初めて見るものや触れるものが多く、新鮮な興味や驚きをもった体験となりました。これからの自分のキャリアについて考える大切な機会となりました。

専門学科について学びました。

畜産流通コースの体験の様子です。

生物工学コースの体験の様子です。

草花コースの体験の様子です。

作物コースの体験の様子です。

農業土木コースの体験の様子です。

令和6年度 11月15日 キャリア教育講演会(7年生)

京都府中丹家畜衛生所でお仕事をされている方に講演をしていただきました。お仕事に就かれるまでの道筋や志、仕事をする中でのやりがいやうれしいこと、そして苦労や大変なことを、お話ししていただきました。夢や希望を持つことの大切さを教えていただきました。

お仕事に就かれるまでの道筋や、必要な知識や資格について、お話をしていただきました。

質問した人は、お仕事に関連するグッズをいただきました。

初めて聞く仕事内容に興味津々です。動物に関わる、いろいろなお話をしていただきました。

令和6年度 12月17日 しめ縄作り(5年生)

12月17日(火曜日)地域の方々に教えていただき、5年生がしめ縄作りをしました。地域の方々にわらを「なう」方法を教えていただき、集中して取り組みました。ほとんどの児童がしめ縄を作ったことがなかったので、とても良い体験をすることができました。自分たちの刈った稲がしめ縄になり、学習のつながりを感じることができました。

令和6年度 部活動体験(6年生)

1月24日(金曜日)の6時間目に5、6年生の部活動体験がありました。希望した部活動に参加し、先輩方の優しい指導のもと、自己紹介をしたり、活動内容を一緒にしたりしました。部活動の雰囲気が分かり、充実した時間を過ごすことができました。

令和6年度 ふるさと科発表練習(2nd)

2月14日(金曜日)に行われる、ふるさと科の発表に向けて取り組んでいます。5年生は青野地区で田植えや稲刈りをした体験を情報番組風に伝えます。6年生は校歌からふるさとの魅力を伝えます。7年生は高校訪問やキャリア講演会で学んだことからふるさとの良さを伝えます。写真はふるさと科の内容について、グループに分かれて話し合っている様子です。

令和7年1月31日 技術科での林道探索(7年生)

育親学園の校舎周辺に広がる、和田山の林道を探索しました。林道はきれいに整備され、歩きやすく、日光がよく届く道になっていました。松の幹を観察したり、まつぼっくりを見つけたり、斜面の角度を体験したりしました。ふるさとの里山について知る機会となりました。

5年生 オリジナル昔話の読み聞かせ

2月3日(月曜日)から5年生は国語科で「もう一つの物語」という学習をしています。「桃太郎」や「浦島太郎」などの昔話を違う視点で考え、作者となりオリジナルの昔話を書きます。オリジナル昔話ではおじいさん、おばあさんが悪者に変わっていたり、犬・サル・キジの代わりに違う動物が登場したり、と工夫がそれぞれの物語から感じられます。

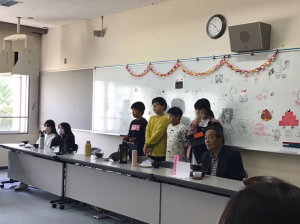

下記はそのオリジナル昔話を1.2年生に紹介している様子です。1.2年生はそれぞれの物語に興味津々です。

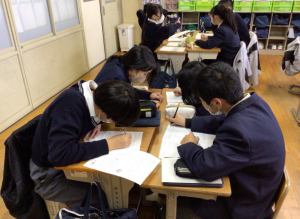

6年生が7年生の授業参観

2月4日(火曜日)に6年生が7年生の社会科の授業参観に行きました。7年生は2分前に学習準備を行い、着席しています。チャイムと同時に気持ちの良い挨拶で授業が始まります。そういった姿勢や授業の様子を知ることができました。参観後、6年生達は教室で「7年生はすごく集中していた」「勉強も難しい内容になっている」と振り返っていました。お手本となる姿を見て刺激を受け、来年度はその立場となり活躍してほしいと思います。

5.6年生 2回目の部活動体験

2月7日(金曜日)に2回目の部活動体験がありました。前回とは違う部活動を体験しました。体験した後に、「どの部に入部しようか悩みます」といった声が聞こえてきました。6年生は3月に給食後下校せずに部活動を体験する機会が2回あります。育親学園は身近に相談できる先輩が同じ校舎にいます。その良さを生かして、どんどん質問をしたり、相談をしたりして部活動に対して気になることや悩みを解決してほしいと思います。

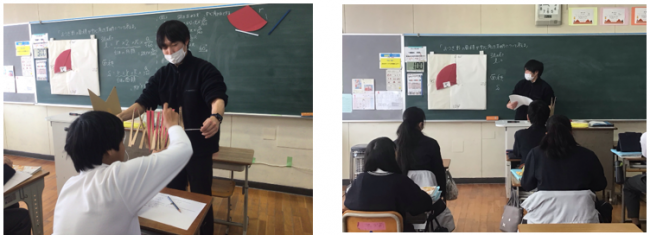

7年生数学授業

どのように教えたら理解できるか、それぞれの先生方が教材研究を行い授業に臨んでいます。下記の写真は7年生の数学の授業の様子です。円の弧を理解するために、段ボールで作った図形を用いて説明しています。視覚的に理解することでさらに深い学びへとつながっていきます。こういった工夫を今後も大切にしていきたいです。

ふるさと科発表会

2月14日(金曜日)にふるさと科の発表会がありました。

5年生は地域で体験させていただいた田植えや稲刈りを通して農家の方々の大変さや食べ物を大切にし、おいしくいただいていきたいという思いを情報番組風に伝えることができました。しめ縄作りを通して、植えた苗を最後まで使い、一つの農作物のつながりを感じることができました。

6年生は校歌を基にしてふるさとの良さをラジオ風に伝えてくれました。当日来てくださっていた作者の方にインタビューをしたり、歌詞の中にある清らかな川を追求したり、ふるさとの特徴を地域の方々に聞いたりして、校歌に込められた思いを調べ、伝えることができました。最後には校歌のハモリにも挑戦しました。

7年生はキャリア講座で教えていただいた獣医さんの話を、クイズや寸劇で伝えました。寸劇ではその授業の様子が見て取れるようで、獣医さんの仕事内容や思いを知ることができました。また、農芸高校で体験したそれぞれのコースについて発表し、最後は一句で締めくくられました。

どの学年も工夫を凝らした発表内容でしたが、地域の方々のご協力なしでは成し得なかったことです。快く引き受けて下さり協力してくださった皆様に感謝申し上げます。

<5年生>

<6年生>

<7年生>

令和6年度 3月12日 2ndステージ合同英語(2nd)

3月12日(水曜日)3校時、2ndステージの1年間の様子を、4月から2ndステージに仲間入りする4年生に英語で伝えました。学園祭・体育祭・2ndステージお楽しみ会・部活動体験・合同算数合同英語の5つのグループに分かれ、寸劇や実演を交えながら発表しました。4年生からは「2ndステージの様子が分かり、2ndステージでの生活が楽しみになりました」「英語は苦手だけどみんなのように英語が話せるようになりたいです」といった振り返りがありました。