本文

学校だより 12月号

「ほめること」と「認めること」の違い

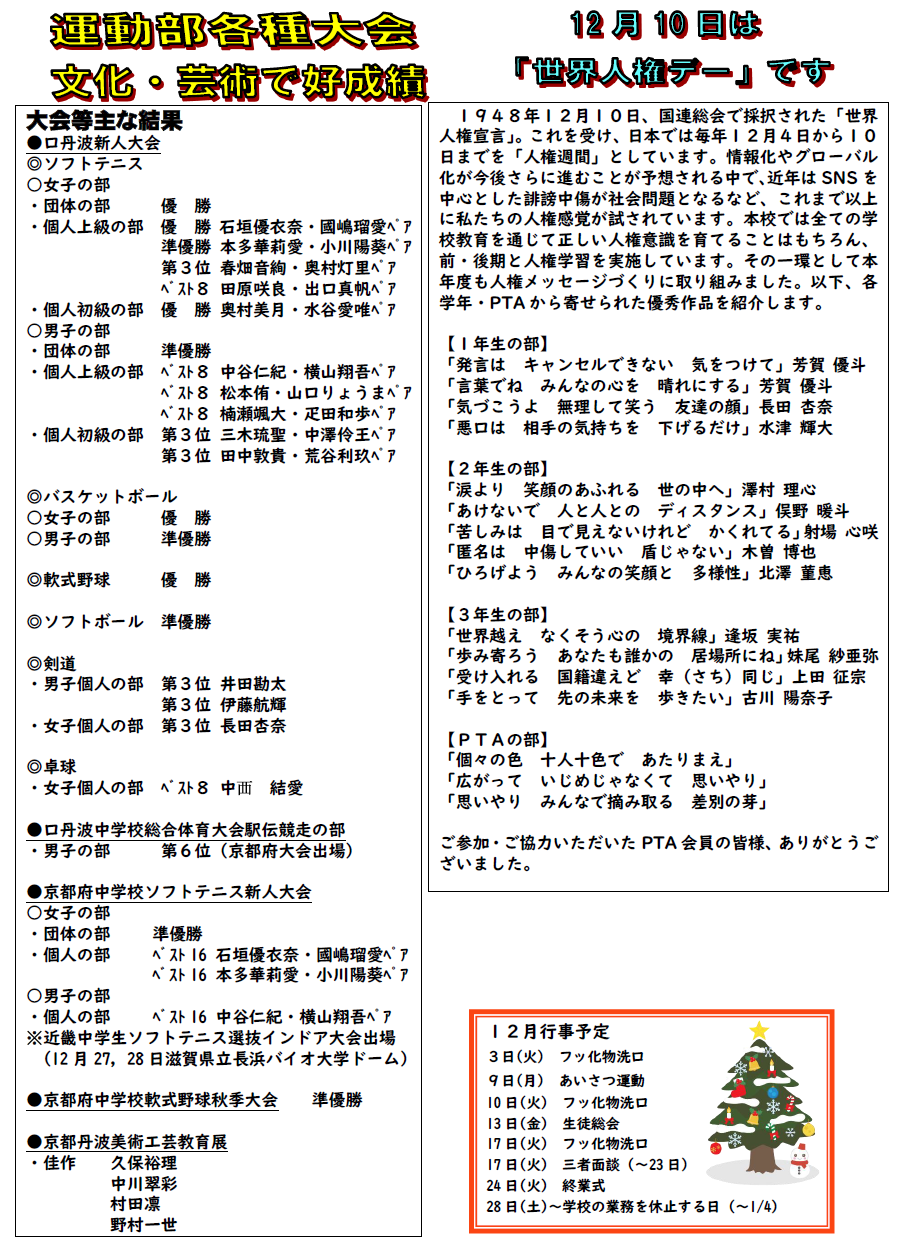

樹々もすっかり葉を落とし、落葉が冷たい風に舞う光景は、まさしく師走の到来を感じさせます。11月を振り返ってみると、1日(金曜日)には生徒会立会演説会が実施され、生徒会本部が新体制でスタートしました。また、口丹新人大会では、9運動部活のうち、優勝3部,準優勝4部,府大会では準優勝が2部、近畿大会出場は1部1チームと個人6名という成績(裏面参照ください)をはじめ、色々な場面での生徒たちの活躍を見せてもらいました。

「中学校三年間で一番思い出に残った出来事、印象に残っている行事は何ですか?」毎年、3年生全員を対象とした校長面接で最初にする質問です。多くの人たちが様々な回答をしてくれるのですが、今年の3年生には、共通点があったように思います。

「部活動での最後の大会です。残念な結果に終わったけど、みんながひとつになれたことを実感することができました。」「新しいクラスになり、話したことのない友達と同じ班になり、修学旅行で仲良くなったことです。」「クラスのそれぞれの人が役割を果たして作り上げた文化祭の演劇です。」「優勝できなかったけれど、応援も頑張り、ブロックがひとつになった体育祭です。」

多くの生徒たちの回答は、クラスの友達と様々な経験を通じ、友達の知らなかった一面を知り、様々な困難を仲間とともに、乗り越えてきた充実感や達成感を感じるものでした。

そこには、友達の存在に感謝したり、クラスや部活動などの集団での自分の貢献を伝え、他の人や自分を認める、という共通点があったように思います。

そして、毎年度末、担任の先生方が通知表に記される所見にも共通点を感じました。たとえば「あなたの言葉に励まされた仲間も多いことでしょう。」「君の優しさに救われた友だちも多くいることでしょう。」「あなたの優しい声掛けが、周囲の人の心のより所になっています。」というような言葉です。

以上のふたつの事から、学生時代に心理学の授業で習った心理学の三大巨頭(フロイト:精神分析の創始者、ユング:分析心理学の創始者)の一人である「自己啓発の父」と呼ばれるアドラーを思い出しました。

アドラー心理学は、「幸せに生きるための心理学」と呼ばれ、「ほめること」と「認めること」の違いを次のように述べています。

「ほめること」は、「能力のある上のものが、下のものに行う行為」であり、ほめる人の背後にある目的が「相手を自分の思う通りにコントロールしたい。」という可能性の存在を指摘しています。また、「頑張ったけどうまくいかなかった時に、ほめる言葉をもらえないとがっかりする。」「いつも褒められるけど、本当に自分のことをちゃんと見てくれているのかなと感じる」といったこともあります。

一方、「認めること」は、「結果にかかわらず、相手の努力や行動、プロセスに目を向けること」であり、「対等の関係であり、集団への貢献を実感させること」であるとしています。例えば、テストで思ったほど点数が取れなかった時にかける「今回のテストに向けて、毎日机に向かっていたその努力は、凄いと思う。」といった言葉や、試合でミスをした時「今日の試合で、最後までボールを追いかけたのが凄かったよ。あの気持ちは、チームにとって大きな力だった。」などのように、結果だけではなくその人がどんな努力をしてきたか、どんな気持ちで取り組んだかを見ていたことを伝えることが重要だと述べています。

これは、心からほめたたえたい時に「ほめてはいけない」ということではありません。背後に「相手を操作する」という目的が透けて見えるときにはすべきではないということでしょう。私たちは「ほめる」ことに意識をおきがちで、特に目に見える結果をほめることが多いように思います。

しかし、「認める」ということの方が相手の心に響きます。そして、相手は「自分の存在をちゃんと認めてもらっている。」と自己有用感(自分が他者に必要とされているという感覚)を感じるのだとアドラーは述べています。つまり、私たちは「ほめ言葉」を「認める言葉」として使うことが大切なのではないでしょうか。

今年もあと残すところ1ヵ月となりました。生徒たちに「ありがとう」「助かった」と、学級や部活動などの共同体への貢献を実感させる「認める言葉掛け」を大切にしたいと思います。ご家庭や地域におかれましても、生徒たちの一年間の頑張りや存在を認めながら、ぜひ自己有用感を持たせる言葉がけをしてみてください。今後とも、本校の教育活動にご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

校長 川口 研一