本文

学校便り 11月号

真実とは? 真実はいくつある?

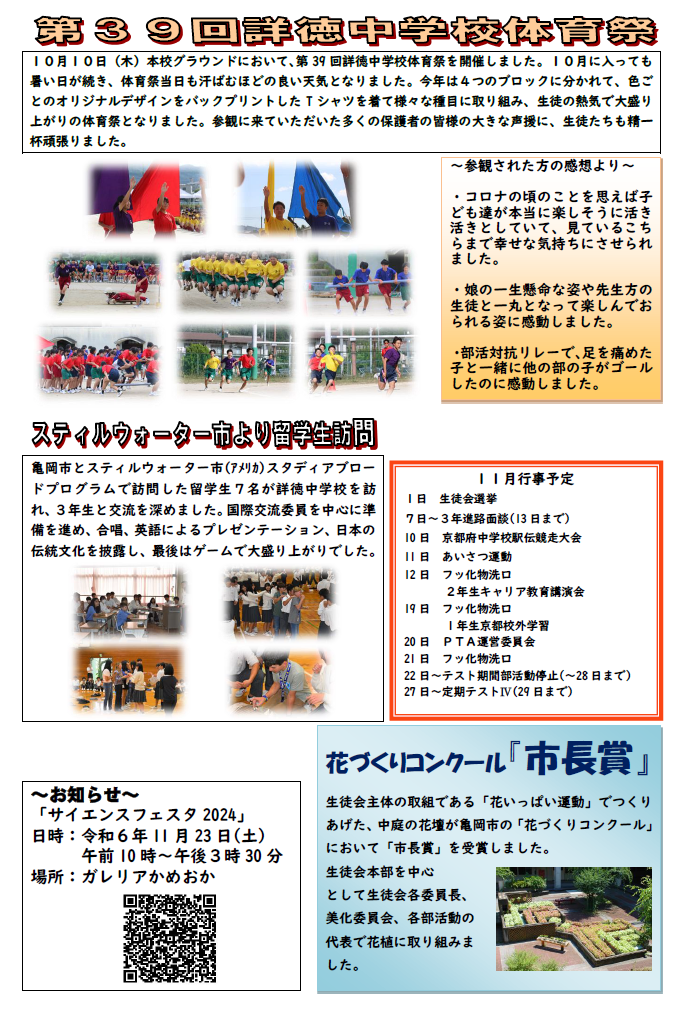

9月の文化祭に続き、10月10日(木曜日)には、「真剣勝負(マジバトル)~結べ心、燃やせ魂~」のスローガンのもと、第39回詳徳中学校体育祭を無事開催することができました。保護者の皆様にも、多数のご参観をいただき、ありがとうございました。また文化祭の展示作品を昼休みに開放し、当日の写真撮影をPTAの方々にご協力いただきました。11月1日(金曜日)~4日(月曜日)と冬休みにお子様のタブレット端末にデータを保存いたしますのでご覧ください。今後も、学校ホームページやタブレット端末で、少しでもお子様の様子をご覧いただける工夫を進めて参ろうと思います。

10月の学校だよりでは、「事実に基づいて、真実を知ろう」と「事実」にフォーカス(焦点)して記載しました。11月号では、「真実」に視点をおいて記したいと思います。生徒の皆さんは、「事実と真実の違い」は何だと思いますか。名探偵コナンは、「真実はひとつ」と言いますが、真実はいくつあるのでしょう。

私は、中学から陸上を始め、大学を卒業後、大阪の陸上強豪高校の体育教師として勤務し、陸上部の顧問を務めました。陸上では、府大会6位以内で近畿大会出場。近畿大会6位入賞で全国大会出場となります。講師一年目には、尊敬する大先輩の指導者の指導のもと、陸上部は男女のリレーチームを含め20名程が全国大会に出場しました。その近畿大会予選の走り幅跳びの試合の時です。

36人が予選に出場し、全選手が3回跳躍した後、8位以内でないと決勝に進めません。決勝進出した8名のうち、上位6名が全国大会出場となります。

全国大会出場を狙った1人の選手が、1回目の跳躍で踏切線を踏み越してファールとなりました。思わず「あと2回しか跳べないよ。あと2回を大切にね。」と、励ます意味で声を掛けました。

その瞬間、大先輩の先生から

「『しか』と『も』では大違い。『残り2回しかない』ではなく、『残り2回もある』と伝えなくてはいけない。指導者が選手を追い込んでどうするのだ。」と、ひどく叱られました。

「残り2回の跳躍」は、事実です。そして、「残り2回しか跳躍できない」と「残り2回も跳躍ができる」は、それぞれ真実なのです。「1つの事実に対して、人それぞれの真実がある。」ということをその時、心から思い知りました。

生徒の皆さんは、森鴎外の「高瀬川」という小説を知っていますか。兄が弟を殺すお話です。兄弟が幼い頃に両親が病死し、二人力を合わせて生活していたにも関わらずです。

実は、弟が病気になり、貧しい中で兄は懸命に働いて弟を養いました。そんなある日、仕事を終えて住まいの掘立小屋に戻った兄は、喉にカミソリが食い込んで血だらけになった弟を見つけます。弟は治りそうもない病身を憂い、兄にこれ以上の苦労を掛けるに忍びなく自ら喉笛を切ったのです。しかし死にきれず、弟は兄に「喉のカミソリを抜いて死なせてくれ。」と頼みます。驚いた兄は医者を呼ぼうとしますが、そんな金が無い事は弟も分かっていて、このまま逝く事を必死の眼差しで訴えます。覚悟を決めた兄が剃刀を引き抜きました。

「自殺しようとして死にきれない弟を、兄が手助けをし、弟の命を絶つ」ということが事実で、兄は裁かれます。「仲の良い兄に迷惑を掛けたくない。」「命を救いたいが、お金がなく救えない。苦しむ弟を楽にしてあげたい。」兄弟二人にそれぞれの真実があります。安楽死と言う言葉がありますが、1つの事実に、たくさんの真実がある内容だと思います。

さて、マーケティングの権威者であるフィリップ・コトラー氏の本には、次のような内容が記されています。皆さんは、以下のAさんとBさんのどちらの真実を選びますか。

二人のセールスマンがとある国で靴を売ることを依頼されました。その国はなんと「靴を履かない」国でした。裸足の人しかいません。<事実>

Aさんの考え:「誰も靴を履いてないなら、誰も欲しがらないので靴は売れるわけがない。」

Bさんの考え:「誰も靴を履いてないなんて、靴の必要性を伝えたら大ヒット間違いない。」

夏休みの部活動や文化祭、体育祭などでいくつもの困難や課題を乗り越えて、多くの充実感や達成感を感じた生徒の皆さん。皆さんには今後の生活において、Bさんのように前向きな真実を選んで欲しいと思います。そして、挑戦を決意したことをあきらめず、やり抜く気持ちを大切にしてください。

また、自分が得た事実が本当の事実なのか、偏りのある事実ではないのか、検証する観察力や判断力を磨いて欲しいと思います。

さらには、「真実は人の数だけある」ということは、「人それぞれ違ってよい」と違いがあることを認められる、多様性を理解することのできる人間に成長して欲しいと思います。

本校では、去る10月30日(水曜日)に校内授業研究会を実施しました。3年前から、課題解決学習をテーマに研修を進めています。この課題解決学習を進める中において「理由や根拠を大切にする授業」の実践を進め、事実を正確に捉え、一人一人の真実を大切に、互いを認め合う力を育みたいと考えております。今後とも、本校の教育活動にご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

校長 川口 研一