○亀岡市家庭用品品質表示法に基づく事務処理要綱

平成24年4月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)及び家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号。以下「令」という。)の規定に基づき市長が行うこととされている事務について必要な事項を定めるものとする。

(1) 家庭用品 法第2条第1項に規定する商品をいう。

(2) 小売業者 法第2条第2項に規定する販売業者のうち、卸売業者を除いたものをいう。

(事務)

第3条 市長が行う事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

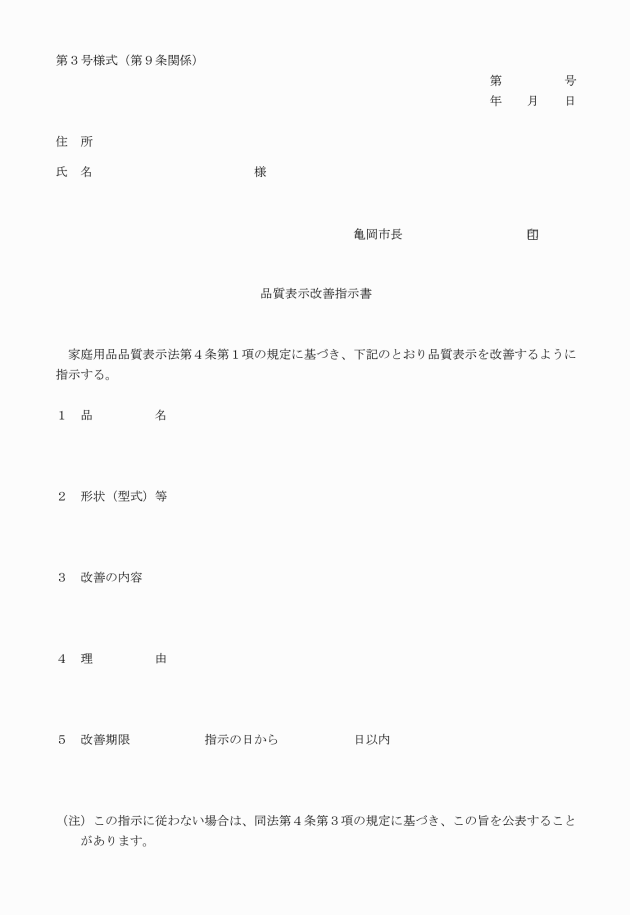

(1) 法第4条第1項の規定に基づく指示

(2) 法第4条第3項の規定に基づく公表

(3) 法第10条第1項の規定に基づく申出の受理

(4) 法第10条第2項の規定に基づく調査

(5) 法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収

(6) 法第19条第2項の規定に基づく立入検査

(対象小売業者)

第4条 前条に規定する事務の対象となる小売業者は、次のとおりとする。

(2) 前条第6号の事務については、亀岡市内に店舗、営業所、事務所又は倉庫を有する小売業者とする。

(申出の受理)

第5条 市長は、家庭用品の品質に係る表示が適正に行われていないために一般消費者の利益が害されていると認められるとして申出があった場合には、受理権限の有無を確認した上でこれを受理するものとする。受理権限がない場合は、消費者庁を通じ、受理権限を有する行政機関に当該案件を移送するものとする。

2 申出書の受理に際しては、次に掲げる事項が記載されていることを確認するものとする。

(1) 申出人の氏名又は名称及び住所

(2) 申出に係る家庭用品の品目

(3) 申出の趣旨

(4) その他参考となる事項

(報告の徴収)

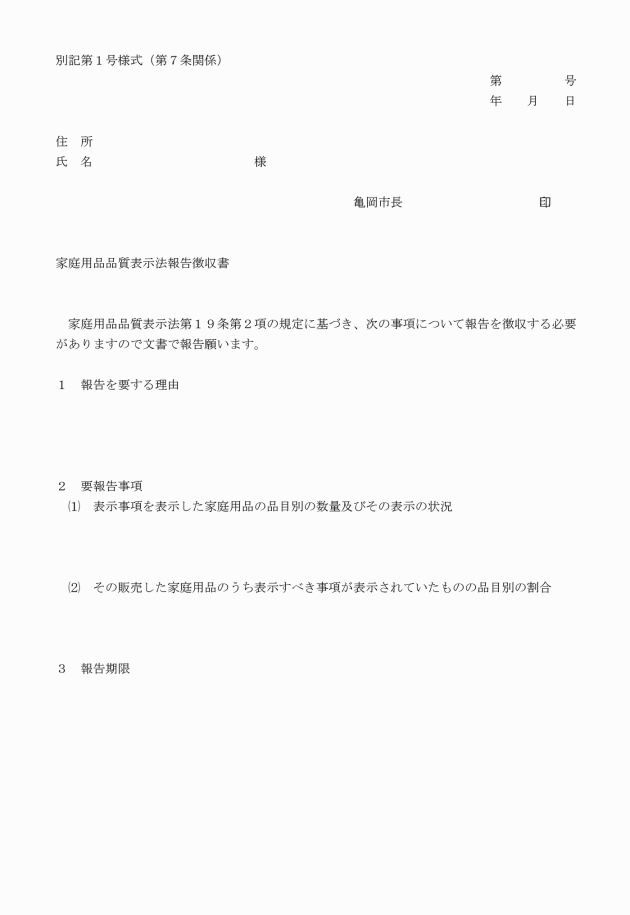

第7条 市長が小売業者に対し報告の徴収を行う事項は、令第2条第2項各号に掲げる事項とする。

2 報告の徴収は、次の各号のいずれかに該当する場合に、必要に応じて行うものとする。

(1) 立入検査を行う際の事前の準備資料として必要な場合

(2) 消費者の申出に伴う調査のために必要な場合

(3) 消費者庁長官又は京都府知事(以下「知事」という。)からの報告の徴収の依頼があった場合

(4) 指示又は公表を行う際の資料として必要な場合

(5) その他市長が必要と認めた場合

3 報告の徴収は、家庭用品品質表示法報告徴収書(別記第1号様式)により行うものとする。

(立入検査)

第8条 市長は、表示状況の把握又は小売業者に対する指導を行うために、立入検査を行うものとする。

2 立入検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に、必要に応じて行うものとする。

(1) 消費者の申出に伴う調査のために必要な場合

(2) 小売業者が販売した家庭用品によって、消費者が損害を受けた場合

(3) 消費者庁長官又は知事から立入検査の依頼があった場合

(4) その他市長が必要と認めた場合

3 立入検査は、原則として2人以上の検査員で実施するものとする。

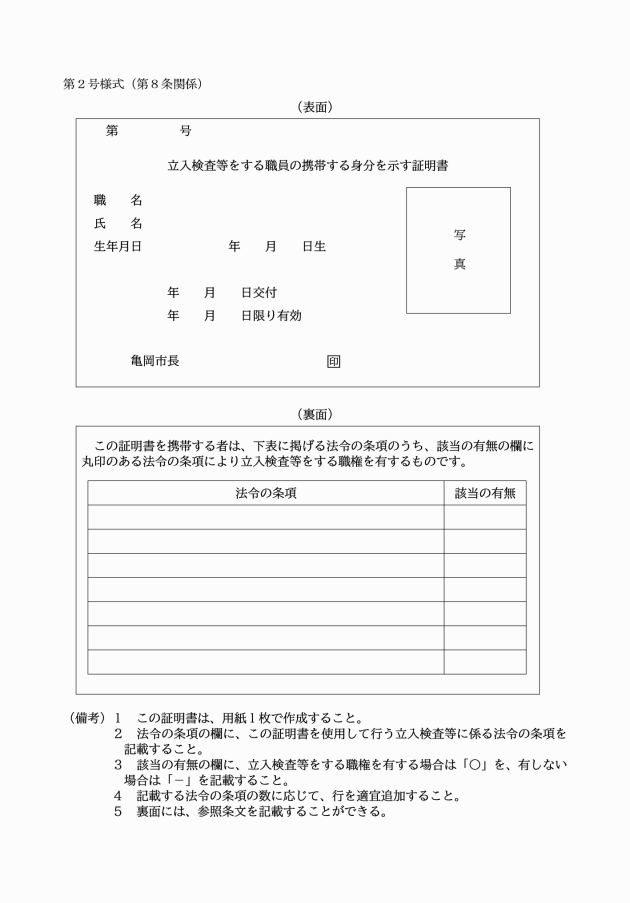

4 検査員は、立入検査に際して市長が発行する立入検査証(別記第2号様式)を携帯し、これを関係者に提示しなければならない。この場合において、検査員は、当該関係者に立会いを求め、立入検査の趣旨を十分に説明するものとする。

5 市長は、検査の結果、家庭用品の表示事項の一部を表示せず、又は遵守事項を遵守しない表示(以下「不適正な表示」という。)が認められた場合は、適切に改善指導を実施するものとする。

(1) 小売業者が家庭用品の製造仕様の決定に当たっている場合において、不適正な表示がされているとき。

(2) 小売業者が表示票を故意に脱落、改変せしめる等悪質な行為を行っていると認められる場合

(1) 表示事項の内容が、誤認されない程度の軽微な遵守事項違反と認められる場合

(2) 表示がやむを得ない偶発的な事故等により脱落したと認められる場合

(3) 取引先の製造業者若しくは販売業者又はそれらから委託を受けた表示業者が不適正な表示を付し、又は不適正な品質情報を小売業者に対して与えたために当該小売業者がこれを信用し、やむなく不適正な表示を行ったと認められる場合

3 第1項の指示を行った場合には、原則として6箇月以内に立入検査を行い、改善状況を確認するものとする。

2 公表は、市のホームページに掲載するなど可能な限り幅広く周知される方法を採用するものとする。

3 市長は、公表した事業者に対して改善状況を確認するため、公表後1年以内に立入検査を行い、その改善実施状況を点検するものとする。

4 市長は、前項の立入検査の結果、改善が認められない場合には、再度公表を行うものとする。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和6年告示第175号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令6告示175・全改)